Барьерный бег. Определение, правила, техника

Спринтерские дистанции в легкой атлетике считаются самыми популярными, зрелищными, а также одними из самых тяжелых. Но все это можно смело сказать и про барьерный бег. В данной дисциплине кроме хорошей скорости и силы следует обладать отличной координацией и чувством ритма

Содержание статьи

В чем изюминка барьерного бега?

Барьерным бегом принято считать спринтерские дисциплины легкой атлетики с преодолением барьеров. Наибольшее число олимпийских и мировых рекордов в барьерном беге установлено спортсменами из США. Следует отметить российскую атлетку Юлию Печенкину, которая установила мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами еще в 2003 году. Сергей Шубенков тоже показал неплохой результат в беге на дистанции 110 метров с барьерами и стал Чемпионом мира.

Дистанция барьерного бега не превышает 400 метров и зависит от сезона, а равно от места проведения соревнований. Для бега с барьерами они могут проходить на стадионе или в манеже.

Таблица №1. Дисциплины бега с барьерами

| № | Сезон | Единица измерения | Мужчины | Женщины | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Летняя | Метры | 110 | 400 | 100 | 400 |

| 2 | Зимняя | Метры | 50 | 60 | 50 | 60 |

Роль препятствий выполняют L-образные барьеры. Дело в том, что если смотреть на них сбоку, то они похожи на латинскую букву L. Такая форма позволяет снизить травмоопасность атлетов, в момент падения барьера. Вплоть до 1935 года барьеры имели Т-образную форму. Их было тяжелее сбить, и спортсмены часто падали из-за этого. Сегодня же, сбить барьер намного легче, но спортсмен потеряет драгоценные доли секунды. Чтобы опрокинуть барьер, атлет должен приложить силу 3,6 кг.

Барьерный бег зародился в Англии. Следует отметить, что родиной многих современных легкоатлетических дисциплин является именно Англия. Первые соревнование в беге с барьерами были проведены в 1837 году. В то время техника преодоления барьеров сильно отличалась от современной. А первое подобие сегодняшней техники бега с барьерами было продемонстрировано только в 1885 году. Первый олимпийский забег на дистанции 110 метров с барьерами был проведен в 1896 году. Тогда в нем приняло участие всего 8 легкоатлетов. Первые олимпийские соревнования в беге с барьерами среди женщин были проведены ровно через 24 года.

Правила барьерного бега

Прежде чем разбирать технику и другие особенности бега с барьерами, следует ознакомиться с его правилами. Что касается бега по основной дистанции, то здесь различия в правилах с гладким бегом практически отсутствуют. Атлет должен стартовать по сигналу и двигаться к финишной черте строго по своей дорожке. В случае если спортсмен намеренно выбежит за пределы своей дорожки или опрокинет на соседнею барьер, то к нему будут применены дисциплинарные взыскания.

Есть ряд нехитрых правил и касательно преодоления барьеров. В первую очередь, спортсмен должен обязательно полностью перешагнуть препятствие, а значит, запрещается проносить ногу сбоку барьера. Несмотря на то, что ронять барьер не запрещается правилами, ведь спортсмен и так теряет на этом время, намеренное сбивание барьера запрещено. Кстати, второе правило появилось относительно недавно. Раньше ронять барьер запрещалось правилами и засчитывались только «чистые» забеги. Когда судьи поняли, что при задевании барьера атлет теряет время, это правило отменили. Но почти сразу же после отмены этого правила, некоторые атлеты стали намеренно сбивать барьеры руками и ногами. После этого и был введен настоящий запрет на специальное опрокидывание барьеров.

В зависимости от дистанции и пола атлетов существуют различия в расстановке барьеров по дистанции. На протяжении всей дистанции они расставляются равномерно. Для забегов на 50, 60, 100 и 110 метров по прямой, а для 400 метров по всему кругу.

Таблица №2. Расстановки и характеристики беговых барьеров

| № | Наименование | Единица измерения | Мужчины | Женщины | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Дистанция | метр | 50 | 60 | 110 | 400 | 50 | 60 | 100 | 400 |

| 2 | Количество барьеров | штука | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 |

| 3 | Высота барьеров | метр | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 0,914 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,762 |

| 4 | Расстояние от старта до первого барьера | метр | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 45 | 13 | 13 | 13 | 45 |

| 5 | Расстояние между барьерами | метр | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 35 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 35 |

| 6 | Расстояние от последнего барьера до финиша | метр | 8,86 | 9,72 | 14,02 | 40 | 11,5 | 13 | 10,5 | 40 |

Техника барьерного бега

Барьерный бег намного сложнее гладких дистанций в техническом плане. Барьерист должен не только технично бежать, но и уметь правильно преодолевать препятствия. Техника барьерного бега состоит из 4 главных элементов или этапов:

1 Этап: Старт и разгон

На этом этапе атлет должен принять правильное положение на старте и набрать максимальную скорость за первые 13 или 45 метров, в зависимости от дистанции. На 4-5 шаг спортсмен должен выпрямить корпус и приготовиться к преодолению первого барьера. Фаза старта и разгона заканчивается примерно за 2 метра до барьера и в момент выноса маховой ноги.

2 Этап: Преодоление первого барьера

Именно от качества его преодоления в большей мере будет зависеть успех в забеге. Именно после первого барьера задается ритм всего забега, который необходимо поддерживать на протяжении всей дистанции. Некоторые считают, что барьерный бег – это перепрыгивание через препятствие, но это не так. Среди профессиональных спортсменов можно услышать только выражение «преодоление барьера» или «перешагивание».

Главной задачей атлета во время толчка ногой является не выпрыгивание вверх, а максимальное продвижение вперед. Преодоление барьера осуществляется не за счет прыжка, а за счет переноса маховой ноги через препятствие. Для этого барьеристы обязаны уделять очень много тренировочного времени растяжке, ведь без нее даже самые длинноногие и высокие атлеты не смогут перешагнуть через барьер. Непосредственное преодоление барьера выполняется в 3 этапа.

Первый называют атакой. На этом этапе маховая нога поднимается и затем выпрямляется так, чтобы бедро было параллельно горизонтальной плоскости. Для удачной атаки барьера расстояние толчковой ноги до него должно составлять примерно 2 метра. Переход через перекладину осуществляется путем отрыва толчковой ноги и переноса ее через перекладину. В этот момент маховая нога направляется вниз.

Сход должен осуществляться на носок с дальнейшим перекатом на пятку. В этот момент следует стараться не наклонять корпус тела назад, а держать его прямо. В противном случае, будет сильно падение скорости. Если все фазы преодоления препятствия были выполнены правильно, то контакт маховой ноги с дорожкой будет примерно в 130 см от барьера. Причем первый шаг после барьера должен быть самый короткий.

Таблица №3. Преодоление барьера

| Барьерный шаг | Размер шага, м | До барьера, м | После барьера, м | % до барьера | % после барьера |

|---|---|---|---|---|---|

| Элитный | 3,50 | 2,22 | 1,28 | 63,5% | 36,5% |

| Средний | 4,02 | 2,44 | 1,58 | 60,6% | 39,4% |

| Новичок | 4,54 | 2,65 | 1,89 | 58,4% | 41,6% |

3 Этап: Движение по основной дистанции

Если соревнования проходят в летний сезон, то до конца дистанции остается еще 9 барьеров. Техника их преодоления будет точно такая же, как и первого. Вся дистанция должна проходить в одном и том же ритме, даже, несмотря на падение барьеров.

4 Этап: Финиширование

Финиширование ничем не отличается от финишных метров на других спринтерских дистанциях. Этот этап начинается с момента преодоления последнего барьера. Если техника их преодоления и ритм были соблюдены, то финишная скорость атлета будет достаточно высокой.

Как правильно подготовиться к барьерному бегу?

Барьерный бег – очень сложная дистанция, которая требует больших усилий и долгих тренировок, которые будут направлены на отработку различных аспектов данного вида легкой атлетики. В первую очередь, начинающего барьериста следует познакомить со всеми этапами прохождения дистанции и наглядно их показать. Подготовительный этап не сильно будет отличаться от подготовки к гладкому бегу. Значительную часть тренировок на этом этапе будут составлять силовые, тренировки выносливости, скорости и гибкости. Обязательно следует освоить технику старта с колодок.

Что касается специальных тренировок для преодоления барьеров, то их необходимо включать в программу только после того, как спортсмен обладает уже достаточной физической подготовкой. На данном этапе необходимо научиться правильно преодолевать барьеры, выработать чувство ритма. Только регулярные тренировки смогут способствовать выработке всех необходимых качеств барьериста.

Поймай свой ритм вместе с олимпийским чемпионом Дароном Роблесом:

https://www.youtube.com/watch?v=sVj4aujMzuc

Заключение

Барьерный бег – та дистанция, в которой решающую роль играет реакция спортсмена, умение преодолевать препятствия без снижения скорости, а напротив, уметь разгоняться в момент перешагивания барьеров. Причем не следует путать с бегом с препятствиями. Это зрелищная и непредсказуемая дисциплина, с другой же стороны очень травмоопасная. Барьерный бег развивает силу, выносливость, координацию, скорость и прыгучесть. Причем барьеристы могут практически на равных соревноваться со спринтерами в гладких бегах, а спринтер вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию в беге с барьерами.

Вам также будет интересно:

life4health.ru

Бег с барьерами: техника и правила

Бег с барьерами является неспецифическим видом деятельности для человека. Изначально в беге с препятствиями принимали участие пастухи, которые соревновались в скорости преодоления овечьих загонов. Позже этот вид спорта перешел в массы, а после вошел в программу Олимпийских игр.

Заинтересованность в барьерном беге, как дисциплине, росла. Специалисты по подготовке спортсменов начали изучать и искать способы улучшить результат. В ходе развития истории бега с препятствиями, техника преодоления барьера значительно менялась.

Впервые в программе Олимпийских игр бег с препятствиями появился в 1896 году. Спустя 24 года, в 1920 году данная дисциплина была открыта для женщин. В 1935 году вид барьера изменился с Т-образного, на L – образный. Второй вариант используется по сегодняшний день. Он является более безопасным, потому что обладает эффектом перекидывания на случай, если барьерист не сумел его преодолеть.

Дистанции соревнований:

- Соревнования на 60 метров с барьерами проводятся преимущественно в манежах.

- 100 и 110 метров. Первый вариант – женская дистанция, второй – мужская.

- 400 метров. Проводится преимущественно на открытых стадионах.

Так же можно выделить бег с препятствиями на средние дистанции до 3000 метров.

Техника бега с барьерами

Бег с барьерами имеет четыре фазы, чем не отличается от обычной спринтерской дистанции: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.

- Старт. В данной дисциплине используется низкий старт. Что еще раз указывает на схожесть с легкоатлетическим спринтом. Низкий старт имеет несколько преимуществ: удобное положение и быстрый старт при помощи колодок.

- Стартовый разгон. Выход со старта после сильного толчка из стартовых колодок. Спортсмен делает 3 мощных шага, что позволяет быстрее набрать максимальную скорость. Положение тела: голова опущена вниз, туловище наклонено вперед.

- Бег по дистанции. Чтобы достигнуть максимальной скорости, необходимо 30-40 метров дистанции. После достижения пика скоростных возможностей участник забега поднимает голову и выравнивает туловище, сохранив наклон на 5-7 градусов вперед.

Бег по дистанции с препятствиями состоит из определенного цикла. Наиболее распространенный вариант цикла – три беговых шага и барьерный шаг, т.е. преодоление препятствия. Преодоление барьера называется “атака”.

Последний шаг толчковой ноги перед атакой укорачивается на 15-20 см. Это делается для предотвращения стопорящего движения голени и стопы. Угол отталкивания 60-70 градусов.

Преодоление барьера:

Спортсмен начинает преодолевать барьер с выноса маховой ноги вверх-вперед. Одновременно с маховой ногой выносится разноименная рука. Если поставить на паузу момент преодоления препятствия, то увидим, что коленный сустав почти не согнут. Туловище сильно наклоняется вперед.

Завершающей частью преодоления препятствия является момент, когда центр тяжести смещается вперед и вынесенная нога начинает сгибаться в колене. При этом туловище остается в наклоненном положении.

Преодоление барьера женщинами несколько отличается. Как правило, женщины-барьеристки поднимают бедро и колено маховой ноги выше, чем мужчины. Также наклон туловища у женщин имеет меньший угол.

Бег между барьерами:

Как было сказано выше, расстояние между барьерами преодолевается в три беговых шага. Первый шаг после схода с барьера самый короткий по причине специфического положения тела. Второй беговой шаг – длиннее остальных, третий – короче на 15-20 см (для предотвращения стопорящего движения голени и стопы).

- Финиширование. Существует два распространенных способа финиширования. Первый – бросок грудью. На последних метрах дистанции спортсмен наклоняет туловище вперед с отведением рук назад. Таким образом, повышая шансы коснуться финишной черты первым. Второй способ – финиш боком. За считанные метры до финиша бегун слегка поворачивает туловище, вынося правое плечо вперед.

Правила соревнований

Правила соревнований в беге с барьерами имеют общие положения с легкоатлетическим спринтом. Единственную разницу вносит наличие барьеров. Высота и расстояние между препятствиями отличается по половым признакам, а также возрасту.

| Дистанция | Высота | Количество, шт. | От старта до первого барьера, м. | Между барьерами,м. | От последнего барьера до финиша, м. |

| Женщины | |||||

| 100 | 0,840 | 10 | 13 | 8,5 | 10,5 |

| 400 | 0,762 | 10 | 45 | 35 | 40 |

| Мужчины | |||||

| 110 | 1,067 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 |

| 400 | 0,914 | 10 | 45 | 35 | 40 |

Правила соревнований запрещают преодолевать барьер:

- сбоку

- пробегать под препятствием

- проносить ногу вне барьера

Количество сбитых препятствий не влияет на результат с точки зрения правил. Но каждый сбитый барьер приводит к потере скорости участником.

| Мужчины | Арис Мерритт — 110 м.– 12,80 с. | Кевин Янг — 400 м. – 46,78 с. |

| Женщины | Йорданка Донкова — 100 м.– 12,21 с. | Юлия Печёнкина — 400 м. – 52,34 с. |

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

beguza.ru

техника, дистанции, нормативы, разряды, рекорды

Бег с барьерами является одной из основных дисциплин лёгкой атлетики, направленной на развитие прыгучести, скорости, хорошей координации и гибкости человека. Техника барьерного бега за время своего существования много раз поддавалась различным изменениям, и в результате сегодня практикуется L-образное преодоление дистанции, которое является более безопасным для человеческого организма, так как допускает опрокидывание барьера.

Бег с барьерами является одной из основных дисциплин лёгкой атлетики, направленной на развитие прыгучести, скорости, хорошей координации и гибкости человека. Техника барьерного бега за время своего существования много раз поддавалась различным изменениям, и в результате сегодня практикуется L-образное преодоление дистанции, которое является более безопасным для человеческого организма, так как допускает опрокидывание барьера.

В чём ещё особенности данного вида лёгкой атлетики, давайте разберёмся.

История дисциплины

Первый раз о барьерном беге заговорили ещё в XIX столетии на территории королевства Великобритании. В то время, его интерпретацией были состязания пастухов из Англии соревновавшихся на скорость перепрыгивания через загоны овец.

В качестве барьеров выступали простейшие конструкции, обладающие формой «козла» для распилки дров, которые вкапывались в почву. Немного позже их сменили препятствиями, по форме напоминающие перевёрнутую букву «Т».  На дистанции бега на 110 метров с барьерами Форрест Смитсон, олимпийский чемпион 1908 года

В 1935 году специалисты разработали «L»-образный барьер с утяжелённым основанием, который мог переворачиваться только в тому случае, если приложить к нему силы свыше 3,6 кг, что гарантировало безопасность атлету во время осуществления прыжков.

На дистанции бега на 110 метров с барьерами Форрест Смитсон, олимпийский чемпион 1908 года

В 1935 году специалисты разработали «L»-образный барьер с утяжелённым основанием, который мог переворачиваться только в тому случае, если приложить к нему силы свыше 3,6 кг, что гарантировало безопасность атлету во время осуществления прыжков.

Впервые, как самостоятельная дисциплина, бег с барьерами был отнесён в программу Олимпийских игр в 1896 году. В ней могли участвовать исключительно мужчины. Женщинам удалось представить дисциплину на ОИ только по прошествии 24 лет, в 1920 году.

Знаете ли вы? Основоположником барьерного бега в его современной интерпретации считается атлет из Америки Элвин Крэнцлайн — четырёхкратный олимпийский чемпион, являющийся на сегодняшний день единственным в мире, кто сумел стать чемпионом четыре раза за одни ОИ и в индивидуальных видах.

Правила соревнований

Главные правила данной спортдисциплины базируются на спринте, с единственной существенной разницей — наличием препятствий.

- наличие индивидуальной дорожки, по которой движется атлет;

- L-образные барьеры располагаются (при осмотре со стороны) через равные интервалы;

- препятствия устанавливаются таким образом, чтобы ножки конструкции были направлены в сторону старта. Подобное расположение позволит снизить риск возможных травм у легкоатлетов при перевороте барьера.

- сбивать намеренно конструкцию руками или ногами;

- переносить ногу со стороны или вне препятствия;

- двигаться под конструкцией.

Важно! Количество задетых или сбитых барьеров не влияет на конечные результаты, однако, такой «нечистый» пробег существенно снижает скорость атлета, что негативно сказывается на финише.

Высота барьеров для мужчин и женщин отличается и зависит от расстояния дистанции:для женщин:

- 60, 100 м: высота — 84 см, междубарьерное расстояние — 8,5;

- 400 м: высота — 76,2 см, междубарьерное расстояние — 35 м.

для мужчин:

для мужчин:- 60 и 110 м: высота — 106,7 см, междубарьерное расстояние — 9,14 м;

- 400 м: высота — 91,4 см, междубарьерное расстояние — 35 м.

Техника барьерного бега

Несмотря на кажущуюся простоту, техника бега с барьерами достаточно сложная, поскольку основывается на нескольких легкоатлетических дисциплинах.

Во время преодоления дистанции спортсмен проходит четыре этапа: начало и разгон, взятие первого препятствия, движение по основной дистанции и завершение забега. Давайте рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Старт и разгон

Соревнования начинаются с низкого старта, который имеет ряд уникальных преимуществ: удобная для атлета позиция и быстрое начало посредством колодок. По команде «Внимание!» спортсмен изменяет свою позицию, путём поднятия таза до уровня плеч.  По команде «Старт» атлет отталкивается сильным толчком от колодок и постепенно, используя широкие 3–4 шага, выравнивает и немного наклоняет вперёд корпус, голову опускает вниз.

По команде «Старт» атлет отталкивается сильным толчком от колодок и постепенно, используя широкие 3–4 шага, выравнивает и немного наклоняет вперёд корпус, голову опускает вниз.

Стартовый этап считается законченным после возведения маховой ноги, которая должна осуществить атаку препятствия. В это время толчковая нога размещается от конструкции на длине двух метров.

Первый барьер

Бег с барьерами основывается не на прыжках через ограду, а именно на её преодолении. Во время соревнований легкоатлету следует передвигаться вперёд, а не стремиться ввысь. Особенно важно взятие первой преграды, поскольку таким образом задаётся ритм всей дистанции.  Прыжок включает несколько этапов:

Прыжок включает несколько этапов:

- атака: в процессе атаки спортсмен возвышает маховую ногу, согнутую в коленном суставе, затем выпрямляет голень и направляет пятку вперёд. Параллельно о с этим происходит вынос разноимённой маховой ноги, руки. Колено толчковой ноги немного развёрнуто в сторону, при этом тело и голова размещаются на одной линии;

- прыжок: стартует прыжок с возвышения маховой ноги, согнутой в коленном суставе. Маховая нога двигается вниз, маховая рука отправляется назад, параллельная рука — вперёд;

- сход: во время приземления маховая нога становится на землю перекатом с носка на пятку, при этом расстояние от препятствия должно составлять около 130 см.

Важно! При сходе очень важно не наклонять туловище вперёд, а стараться держать его ровно.

Основная дистанция

Основная дистанция данной дисциплины по своей технике сродни спринтерскому бегу. Атлет во время преодоления препятствий делает три шага: первый — наиболее короткий, второй — максимально длинный и третий — подготовительный перед атакой, приблизительно на 15–20 см короче, чем второй.  Главная задача спортсмена заключается в том, чтобы правильно задать ритм бега и не сбивать его, даже после падения барьера. Бег между конструкциями должен быть достаточно скоростным, мощным, но при этом пластичным. Корпус во время передвижения должен быть слегка наклонен вперёд.

Главная задача спортсмена заключается в том, чтобы правильно задать ритм бега и не сбивать его, даже после падения барьера. Бег между конструкциями должен быть достаточно скоростным, мощным, но при этом пластичным. Корпус во время передвижения должен быть слегка наклонен вперёд.

Финиш

После атаки последней конструкции стартует стадия финиширования, которую можно выполнять двумя методами:

- броском грудью, при котором атлет на последних сантиметрах забега переводит туловище в наклонную позицию, с отведением рук назад, и таким образом старается грудью первым дотронуться до финишной ленты;

- боком, при котором за несколько шагов до финиша спортсмен поворачивается одним боком и при этом выносит плечо вперёд.

Какие упражнения помогут улучшить результаты в беге с барьерами

Чтобы усовершенствовать результаты в барьерном беге, атлеты практикуются в других видах спорта, направленных на:

- улучшение выносливости: плаванье, классический бег на длинные дистанции, пробежки под горку, челночный бег, бег с переменным ускорением и замедлением;

- тренировку толчков. Толчковая сила требуется во время резкого старта, быстрого разбега, ускорения на дистанции. Её хорошо можно улучшить при помощи таких упражнений, как: бег с утяжелениями, прыжки вверх и в длину, приседания с выпрыгиванием;

- ускорения. Стремительный старт даёт возможность задать ритм на весь забег, а также получить некую «фору» перед соперниками. Для тренировки скорости реакции рекомендуется регулярно практиковать быстрый старт.

Важно! Решение проблемы некачественной техники барьерного бега достигается путём многочисленного повторения всех вышеизложенных, а также специально разработанных для данной дисциплины упражнений.

Работа с барьерами: видеоРазрядные нормативы

Безусловно, разрядные нормативы в беге с препятствиями для мужчин, с учётом гендерного отличия, немного сложнее, нежели для женщин. Атлету присуждается тот или иной разряд при уловии выполнения определённого норматива.

Для мужчин

Разрядные нормативы для мужчин в барьерном беге:

| Вид | Звания | Разряды | Юношеские | ||||||

| МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |

| 400м (сб) | — | 52,5 | 55,0 | 58,5 | 1,02,5 | 1,08,0 | 1,11,0 | — | — |

| 400м (авт) | 49,50 | 52,74 | 55,24 | 58,74 | 1,02,74 | 1,08,24 | 1,11,24 | — | — |

| 60 м (сб) | — | — | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | — | — | — |

| 60 м (авт) | 7,75 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | — | — | — |

| 110 м (сб) | — | — | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | — | — | — |

| 110 м (авт) | 13,70 | 14,34 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | — | — | — |

при этом, сб — свободный бег, авт — автохронометраж (при автохронометраже нормы повышаются на 0,15 с).

Для женщин

Разрядные нормативы женщин в барьерном беге:

| Вид | Звания | Разряды | Юношеские | ||||||

| МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |

| 400м (сб) | — | 1,00,0 | 1,03,5 | 1,07,5 | 1,13,0 | 1,20,0 | 1,25,0 | — | — |

| 400м (сб, авт) | 56,00 | 1,00,24 | 1,03,74 | 1,07,74 | 1,13,24 | 1,20,24 | 1,25,24 | — | — |

| 60 м (сб) | — | — | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 11,0 | — | — | — |

| 60 м (авт) | 8,15 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,44 | 11,24 | — | — | — |

| 100 м (сб) | — | — | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | 20,0 | — | — |

| 100 м (авт) | 12,95 | 14,24 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | 20,24 | — | — |

Знаете ли вы? У барьеристов высокого класса является оптимальным вариантом преодоление дистанции в 400 м за 13 шагов. Если мужчина-атлет делает больше шагов, то это является свидетельством его усталости или неправильной техники выполнения упражнения.

Мировые рекорды

Как и в любом спортивном состязании, спортсмены в барьерном беге меряются силами для того, чтобы достичь максимальных результатов — мировых рекордов.

Рекордсменами, прославившимися на весь мир, среди мужчин являются:

- на 400 м — Кевинг Янг, атлет из США, который в августе 1992 году преодолел дистанцию за 46,78 с;

- на 110 м — Арис Меррит, американский легкоатлет, который в сентябре 2012 году стал чемпионом, пробежав дистанцию за 12,80 с.

- на 400 м — Юлия Печёнкина, российская атлетка, которая августе 2003 года пробежала расстояние за 52,34 с;

- на 100 м — Кендра Харрисон, американская легкоатлетка, которая в июле 2016 года преодолела дистанцию за 12,20 с.

lifegid.com

Барьерный бег Техника барьерного бега

Основными признаками хорошей техники барьерного бега является не только быстрое и рациональное преодоление препятствий, но и быстрота, ритмичность, прямолинейность бега на дистанции, минимальные вертикальные колебания ОЦТ в момент перехода через барьер. Об уровне техники барьериста можно судить по разнице во времени пробегания дистанции с препятствиями и без них. Лучшие спортсмены мира в беге на 110 м с/б затрачивают на преодоление барьеров 1,8—2,0 сек, а на дистанции 400 м приблизительно 3 сек.

В технике барьерного бега на любой дистанции различают старт и стартовый разгон, переход через барьер и бег между барьерами.

Старт и стартовый разгон. Положение барьериста на старте аналогично положению бегуна на короткие дистанции. Расстояние до 1-го барьера в беге на 110 м с/б преодолевается за 7 или 8 шагов. В первом случае на старте впереди ставится маховая, а во втором случае толчковая (сильнейшая) нога. При восьмишаговом стартовом разгоне длина шагов примерно следующая: 65, 100, 135, 150, 165, 180, 195 и 180 см. Несколько изменится она при семишаговом разгоне: 80, 125, 155, 185, 200, 215 и 200 см. Последний шаг должен быть на 10—20 см короче предыдущего, а место отталкивания должно находиться в 195— 220 см от барьера.

В отличие от стартового разгона в спринтерском беге спортсмен, стартующий на 110 м с/б, уже к 10-му м должен принять почти нормальное беговое положение, с достаточно высоким расположением ОЦТ, обеспечивающим ему успешную «атаку» барьера.

Старт на 200 и 400 м с/б принимается так же, как и в гладком беге на эти дистанции. Колодки устанавливаются на вираже у наружного края дорожки. Очевидно, что, чем меньше высота барьера, тем более стартовый разбег будет приближаться к бегу на гладкой спринтерской дистанции. Особенно это касается бега на 200 м с/б, где небольшая высота препятствий (76,2 см) облегчает их преодоление. Расстояние от старта до 1-го барьера на 200-метровой дистанции обычно преодолевается за 10 беговых шагов: 60, 126, 162, 164, 185, 189, 195, 195, 190 176 еж и толчок на барьер за 197 см. На дистанции 400 м это расстояние преодолевается за 22 шага. Если в беге на 110 и 200 м с/б спортсмен стремится к моменту «атаки» 1-го барьера достигнуть максимальной скорости, то в беге на 400 мс/б — лишь оптимальной скорости, с тем чтобы поддерживать ее затем на всей дистанции. В связи с этим увеличение длины шагов в стартовом разгоне на длинной барьерной дистанции происходит до 13—14 шагов, а затем эта длина становится постоянной.

Бег на 100 м с/б предъявляет к спортсменкам высокие требования и дает известные преимущества высоким барьеристам.

Так же как мужчины в беге на 110 м с/б, женщины на 100-метровой барьерной дистанции преодолевают расстояние до 1-го барьера за 7 или 8 шагов. Примерная длина шагов при восьмишаговом стартовом разгоне такова: 60, 90, 120, 135, 150, 175, 190, 180 см и толчок на барьер за 200 см.

Бег на 200 м с/б, включенный в программу соревнований с 1967 г., в связи с небольшой высотой препятствий (76,2 см) доступен более широкому кругу барьеристам. Сравнительно большое расстояние до 1-го барьера (16 м) позволяет спортсменкам достигнуть здесь большой скорости. Это расстояние преодолевается обычно за 10 беговых шагов: 50, 100, 125, 140, 150, 160, 165, 170, 175, 165 см и толчок на барьер за 190—200 см. В связи с тем что в беге на 200 м (так же как и в беге на 400 м) половина дистанции пробегается по повороту, отталкиваться на барьер лучше правой ногой. В этом случае можно будет держаться ближе к бровке, не рискуя быть дисквалифицированным за перенос ноги или стопы вне барьера.

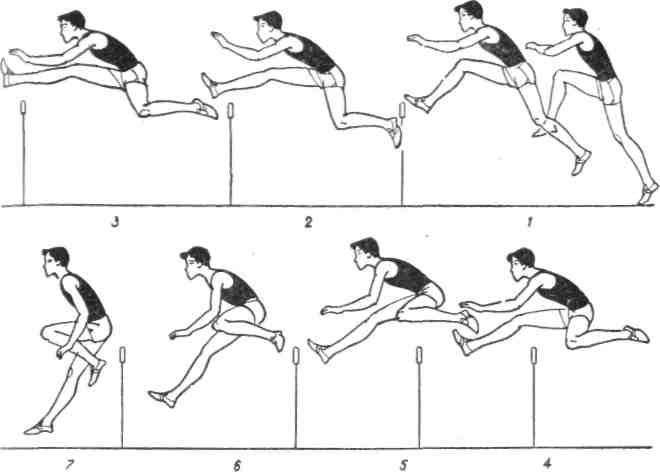

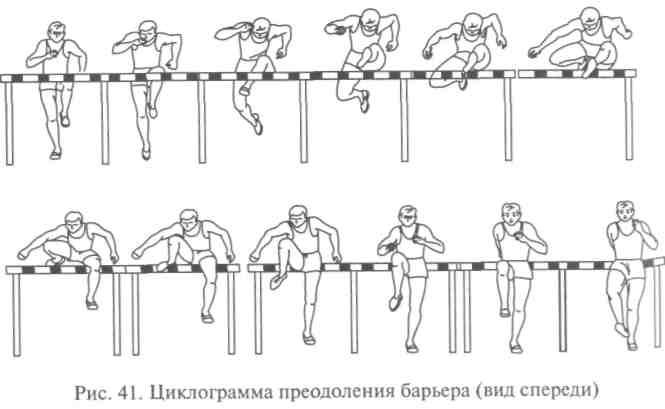

Переход через барьер. Для того чтобы обеспечить эффективное отталкивание и энергичную атаку барьера, последний шаг укорачивается на 15—20 см, а толчковая нога ставится на грунт ближе к проекции ОЦТ с передней части наружного свода стопы. На приведенной кинограмме бега на 110 ж с/б (рис.9) видно, что «атака» барьера начинается с быстрого движения вперед-вверх согнутой в колене маховой ноги (кадр 1).

В заключительный момент отталкивания туловище и толчковая нога составляют одну прямую линию. Разгибая маховую ногу, спортсмен посылает вперед разноименную ей руку. Другая, согнутая в локте, рука отводится назад.

Рисунок 9.

В безопорной фазе барьерного шага спортсмен значительно наклоняется вперед. Толчковая нога сгибается в колене и незамедлительно подтягивается к туловищу. Одновременно с этим маховая нога начинает активное движение вниз за барьер (кадры 3—5). При дугообразном перенесении толчковой ноги через барьер одноименная рука совершает встречное движение. Необходимо обратить особое внимание на синхронность и взаимосвязанность опускания маховой и перенесения через барьер толчковой ноги. Приземление выполняется недалеко от барьера: в 130—150 см (мужчины) и в 105—115 см (женщины) на переднюю часть стопы прямой ноги, которая затем опускается почти на всю стопу, слегка сгибаясь в коленном суставе. Для того чтобы ускорить начало бега между барьерами, нужно стремиться сохранить наклон во время приземления и активно переносить толчковую ногу (кадры 5—7).

В беге на 400 м с/б отталкивание совершается в 200—220 см от барьера. Туловище наклоняется вперед несколько меньше, а толчковая нога переносится через препятствие не столь высоко. На 200-метровой дистанции барьер преодолевается длинным беговым шагом (рис.10).

Рисунок 10.

Сравнительно небольшая высота препятствий позволяет сохранять ритм и координацию движений приближенными к гладкому бегу на короткие дистанции.

Бег между барьерами. Расстояние между барьерами в беге на 80, 110 м с/б преодолевается в 3 беговых шага. 1-й шаг бывает самым коротким, 2-й самым длинным и 3-й короче второго (на 15—25 см). Если учесть, что в беге на 110 м с/б приземление совершается в 140—155 см от барьера, то длина последующих шагов будет равняться примерно 175, 200 и 190 см. На дистанции 80 м с/б приземление происходит в 100—110 см за барьером. Длина же шагов равняется 150, 180 и 170 см. Несколько изменятся эти величины на дистанции 100 м с/б, где расстояние между барьерами больше на 50 см. Приземление здесь происходит в 110—120 см за барьером, а длина шагов составляет примерно 165, 190 и 180 см.

При беге между барьерами внимание спортсмена должно быть сосредоточено на поддержании высокого темпа и правильного ритма движений. Необходимо соблюдать прямолинейность бега, удерживать высокое положение ОЦТ и при сходе с барьера нацеливать себя на преодоление следующего препятствия.

На дистанции 200 м с/б у женщин расстояние. Между барьерами, равное 19 м, преодолевается за 9 беговых шагов, а у мужчин расстояние в 18 м 29 см — за 7 беговых шагов. Примерная длина шагов между барьерами такова: у женщин— 145, 170, 175, 180, 185, 185, 190, 180, 170 см и отталкивание на барьер за 195 см; у мужчин—170, 200, 220, 225, 225, 230, 220 см и отталкивание на барьер за 209 см.

Расстояние между барьерами в беге на 400 м с/б (35 м) преодолевается за 15 беговых шагов. Длина шага в этом случае в среднем равна 220 см. Место отталкивания находится на расстоянии 200—230 см от барьера, а место приземления в 100—125 см за ним. Высококвалифицированные бегуны, обладающие I к тому же высоким ростом, пробегают расстояние между барьерами и в 13 шагов, а начинающие спортсмены — в 17 и 19 шагов. Даже опытным барьеристам трудно сохранить одинаковый ритм бега на всей дистанции. Поэтому, если на первой половине дистанции расстояние между барьерами пробегают за 15 шагов, то на второй — за 17 шагов или первую половину дистанции за 13 шагов, а вторую — за 15 шагов.

studfile.net

Барьерный бег: правила и методика обучения

Барьерный бег – дисциплина легкой атлетики, которая развивает прыгучесть, гибкость, скоростные показатели и координацию движений. Этот вид спорта был придуман англичанами в XIX веке. Первоначально конструкция стоек и перекладины, как и правила соревнований, отличались от тех, что используются сейчас. Основоположником современной техники барьерного бега считается спортсмен из США Элвин Крэнцлайн.

Правила

Забеги проводятся на дистанциях: 50 м, 60 м, 100 м для женщин, 110 м для мужчин, 400 м.

На коротких дистанциях:

- для мужчин расстояние между барьерами – 9,14 м, высота барьеров – 1,067 м;

- для женщин расстояние между барьерами – 8,5 м, высота барьеров – 0,84 м.

В забегах на 400 м:

- для мужчин расстояние между барьерами – 35 м, высота барьеров – 0,914 м;

- для женщин расстояние между барьерами – 35 м, высота барьеров – 0,762 м.

Барьерный бег на 400 м проводится по круговому треку, забеги на короткие дистанции – по прямому. Каждый атлет движется по своей дорожке. Преграды располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга так, чтобы опоры были направлены в сторону стартовой линии. Чтобы сбить барьер, необходимо приложить нагрузку около 4 кг. Если спортсмен заденет препятствие, конструкция упадет вперед, не причинив вреда бегуну.

Техника

Техника барьерного бега сложна тем, что этот вид спорта включает в себя несколько дисциплин легкой атлетики. Для того чтобы разобрать движения барьериста, разобьем преодолеваемое расстояние на несколько этапов:

- старт, стартовый разгон;

- взятие первого барьера;

- бег по основной дистанции;

- финиширование.

Старт, разгон

Состязания проходят с низкого старта. По команде «Внимание!» атлет поднимает таз до уровня плеч. Услышав сигнал «Марш!» спортсмен стартует, постепенно выпрямляя корпус за 4-5 шагов. Наиболее эффективный прыжок осуществляют атлеты, у которых центр масс находится примерно на одной линии с перекладиной. Этап стартового разгона заканчивается поднятием маховой ноги, которая должна атаковать препятствие. При этом толчковая нога отстоит от барьера на расстоянии примерно 2 м.

Взятие первого барьера

Барьерный бег предполагает не прыжки через преграды, как может показаться со стороны, а именно преодоление барьера. Другими словами, нужно стремиться двигаться не вверх, а вперед. Техника взятия любого барьера одинаковая. Но успешно взять первое препятствие особенно важно, потому что в начале дистанции задается ритм движения.

Преодоление барьера также можно условно разделить на подэтапы:

атака;

переход через перекладину;

сход.

Для атаки нужно поднять маховую ногу, согнутую в колене. Затем выпрямить голень, направляя вперед пятку. Бедро при этом параллельно горизонтальной плоскости. Рука, противоположная маховой ноге, направляется вперед и тянется к носку. Колено толчковой ноги развернуто в сторону. Корпус и голова находятся на прямой линии.

Переход через барьер начинается с поднятия толчковой ноги, согнутой в колене, голеностоп разгибается. Бедро нужно держать выше голени и пятки. Маховая нога направляется вниз. Маховая рука идет назад, вторая – вперед.

Во время схода маховую ногу желательно поставить на опору перекатом с носка на пятку на расстоянии примерно 130 см от барьера. Важно не наклонять корпус назад, а держать его прямо.

Бег по основной дистанции

Техника бега с барьерами мало чем отличается от спринтерской. Длина дистанции и количество преград рассчитаны таким образом, что между препятствиями спортсмен должен сделать 3 беговых шага. Первый будет коротким, второй – самый длинный, третий, подготовительный перед прыжком, – на 15-20 см короче предыдущего. Бежать нужно с небольшим наклоном туловища вперед. Очень важно задать ритм и не сбиваться с него, даже если задето препятствие. К этому следует отнестись спокойно и продолжить движение к финишной прямой. Под конец дистанции из-за усталости спортсмена скорость будет ниже, чем на старте.

По правилам запрещается проносить ногу через перекладину сбоку и умышленно опрокидывать стойки.

Финиширование

Начинается после взятия барьеристом последнего препятствия. Техника и правила финиширования такие же, как и в других дисциплинах легкой атлетики.

Этапы обучения

Методика обучения барьерному бегу состоит из 4 последовательных шагов.

1) Ознакомление с основами, показ

На первом занятии нужно подробно разобрать все этапы дистанции, наглядно показать, как выполнять подбегание и бросок через барьер, ритмично двигаться между препятствиями.

2) Подготовка

Бег с барьерами требует хорошей физической подготовки, выносливости и гибкости. Необходимо делать упражнения, улучшающие эластичность и подвижность мышц тазобедренного сустава, задней поверхности бедра и голеней.

Также на этом этапе атлеты учатся брать препятствия, работать толчковой и маховой ногой.

3) Обучение ритму

Чтобы закрепить технику преодоления препятствий и научиться поддерживать ритм на дистанции, нужно много раз отрабатывать прыжки, постепенно увеличивая количество преград и расстояние между ними.

4) Обучение старту и разгону

Спортсмен должен тренироваться как с низкого, так и с высокого старта и отдельно освоить технику стартового разгона.

5) Закрепление и совершенствование навыков

Тренировки следует проводить регулярно и работать над улучшением прыгучести, гибкости и скоростными показателями. Рекомендуется давать разную нагрузку: отрабатывать бег с низкого и высокого старта, соревноваться группой на время и без проведения хронометража, изменять количество барьеров и длину дистанции.

Барьерный бег – сложная дисциплина, решающую роль в которой играет способность спортсмена быстро реагировать и набирать скорость сразу после взятия препятствия.

‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 0; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 500; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[2] = []; blockSettingArray[2][«minSymbols»] = 1000; blockSettingArray[2][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[2][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[2][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[2][«elementPlace»] = 50; var jsInputerLaunch = 15;

runnerclub.ru

Бег с барьерами — это… Что такое Бег с барьерами?

Бег с барьерами

Бег с барьерамиБарьерный бег — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревнуются в спринтерских видах бега, по ходу которого спортсменам необходимо преодолевать барьеры. Не путать с бегом с препятствиями (стипльчез).

Правила

Правила барьерного бега соответствуют правилам легкоатлетического спринта. Атлеты на дистанции барьерного бега бегут каждый по своей дорожке. L-образные (если смотреть сбоку) барьеры расположены через равные интервалы так, чтобы ножки барьера смотрели в направлении старта (чтобы барьер, задетый бегуном, падал вперёд, а не травмировал бегуна). Для опрокидывания барьера должна быть приложена сила не менее 3.6 кг.

Запрещается:

- проносить ногу сбоку барьера

- намеренно сбивать барьер ногой или рукой.

Характеристики барьеров и расстановки отражены в таблице[1]:

| Мужчины | Женщины | |||||||

| дистанция (м) | 50 | 60 | 110 | 400 | 50 | 60 | 100 | 400 |

| Кол-во барьеров | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 |

| Высота барьеров (м) | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 0.914 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.762 |

| расстояние от старта до первого барьера (м) | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 45 | 13 | 13 | 13 | 45 |

| Расстояние между барьерами (м) | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 35 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 35 |

| расстояние от последнего барьера до финиша (м) | 8.86 | 9.72 | 14.02 | 40 | 11.5 | 13 | 10.5 | 40 |

Дисциплины

История

Первые упоминания об официальных стартах в барьерном беге относятся к соревнованиям в Англии в 1837 году в колледже Итон. В 1885 году бегун Крум из университета Оксфорда продемонстрировал технику преодоления барьеров близкую к современной. Олимпийский дебют на дистанции 110 метров с барьерами состоялся в 1896 году. С 1920-х годов барьерным спринтом начали заниматься и женщины. В 1935 году T-образные барьеры были заменены менее травмоопасными L-образными. В настоящее время барьерный бег обязательно входит в программу крупнейших легкоатлетических соревнований.

На дистанции бега на 110 метров с барьерами Форрест Смитсон, олимпийский чемпион 1908 года

На дистанции бега на 110 метров с барьерами Форрест Смитсон, олимпийский чемпион 1908 годаТехника

Специалисты барьерного бега считают что основы современной техники заложил знаменитый американский спортсмен Алвин Крейнцлейн. В 1898 году он достиг результата 15,2 с на дистанции 110 м. Его техника без принципиальных изменений существует по сей день. Маховая нога переносится через барьер боковым взмахом, толчковая описывает дугообразную траекторию. Барьер не перепрыгивается а «перешагивается» с минимальной потерей скорости. Барьерный шаг у мужчин бывает длиной около 3,5 м (у женщин 3 м). Важным качеством барьериста является способность быстро набирать скорость к первому барьеру и включаться в бег сразу после преодоления барьера. [2] Технику «барьерного шага», с определёнными поправками, успешно используют также и бегуны в стипльчезе, что позволяет добиться более высокого результата при преодолении неподвижных препятствий.

Примечания

Ссылки

dic.academic.ru

Виды бега

Бег, как вид спорта, продолжает развиваться, появляются новые виды бега, которые еще неизвестны массам. Возможно, что они останутся неизвестными или, напротив, войдут в олимпийскую программу. На сегодня существует порядка 15 дисциплин, которые включены в программу олимпиады.Виды бега

Среди основных видов выделяют большие группы: короткие, средние и длинные дистанции, бег с барьерами и препятствиями, эстафетный бег. Также существует нестандартная классификация: джоггинг, рваный бег, фартфлек, рогейн и кросс.

Бег на короткие дистанции (спринтерский)

Спринтерский бег включает в себя зрелищные дистанции, которые по нраву зрителям. Прохождение дистанции в спринте занимает короткий промежуток времени, но при этом судьбу первой тройки могут изменить последние метры или фотофиниш.

Известными бегунами на короткие дистанции являются Усейн Болт, Джастин Гэтлин и Йохан Блейк. Среди них явным фаворитом выступает многократный чемпион мира и олимпиад, обладатель мировых рекордов Усейн Болт. Однако конкуренты подобрались совсем близко.

Классическими дистанциями в беге на короткие дистанции являются:

- 100 метров

- 200 метров

- 400 метров

Среди нестандартных выделяют 30 м (школьные нормативы), 60 м (соревнования в помещении) и 300 м.

Бег на средние дистанции

Средние дистанции считаются менее динамичными, чем спринт, но финишные 100 метров заинтересуют каждого зрителя. Нередко чтобы определить победителя судьи используют фотофиниш.

Основные дистанции в беге на средние дистанции:

- 800 м

- 1500 м

- 3000 м (с препятствиями)

Дополнительно выделяют дистанции на 600, 1000, милю (1610 м), 2000 метров.

Бег на средние дистанции относится к разряду сложных видов, поскольку имеет неоднозначное расстояние. С одной стороны, расстояние небольшое, с другой – выдержать спринтерский темп не получится. В результате, скорость прохождения дистанции стремится к показателю, близкому к максимальной скорости бега.

Спортсмены, преодолевающие средние дистанции, нередко участвуют в соревнованиях на 400 (спринт) или 5000 метров (длинные дистанции). Иногда бегунам на средние дистанции удается выйти в финал, но финальные забеги выиграть не удается.

В данной дисциплине лучшими являются бегуны из Эфиопии и Кении. Известным спортсменом в беге на 800 метров является Дэвид Рудиша – кениец. В беге на 1500 м известен алжирский бегун Тауфик Махлуфи, который успешно выступал на дистанции 800 м и неоднократно становился призером.

Бег на длинные дистанции (стайерский)

Дистанции от 3000 метров принято считать длинными (альтернативное название – стайерские). Соревнования в беге на длинные дистанции проходят на стадионе и по шоссе. От 3000 до 10000 метров – стадион, свыше 10000 метров проходят по шоссе и измеряются в километрах за исключением марафонских.

Олимпийскими дистанциями считаются:

- 5000 метров

- 10000 метров

- 42 км 195 метров

Забеги на длинные дистанции не имеют границ по продолжительности и протяженности. Такие забеги могут регламентироваться длиной дистанции или временем. Среди популярных забегов, ограниченных временем является суточный бег. Стайерскими дистанциями также считаются ультрамарафоны (100 км и больше).

Известным марафонцем является кенийский спортсмен Деннис Киметто, которому удалось преодолеть дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 2 минуты и 57 секунд. Стоит отметить, что женщины не отстают, и самой быстрой марафонкой является Пола Рэдклифф (Великобритания) с результатом 2 часа 15 минут 25 секунд.

Бег с препятствиями (стипль-чез)

Бег с препятствиями является наиболее узким видом бега, который подразумевает всего две дистанции: 2000 м в манеже и 3000 м на открытом стадионе. Суть стипль-чез заключается в преодолении дистанции, на протяжении которой встречается по 5 препятствий, среди которых яма с водой. По ходу дистанции могут образовываться группы, которые будут разделять десятки метров дистанции. Иногда победитель в беге с препятствиями удаляется от преследователей на полкруга, что равняется 200 метрам.

Мировой рекорд среди мужчин установил катарский бегун Саиф Саид Шахин, который преодолел дистанцию за 7:53,63 минут. Олимпийский рекорд установила Россиянка Гульнара Галкина-Самитова, преодолев 3000 метров с препятствиями за 8:58,81 минут.

Бег с барьерами

Барьерный бег имеет длину дистанции, которая попадает под раздел спринта. Разница между видами бега заключается в присутствии дополнительных препятствий, которые должны преодолеть спортсмены.

Олимпийская программа включает следующие дистанции:

- Женщины – 100 м, мужчины – 110 м

- 400 метров

Количество барьеров независимо от дистанции и пола остается неизменным – 10 штук. Изменениям поддается лишь расстояние между барьерами и высота препятствия.

Мировой рекорд у мужчин в беге с барьерами на 110 метров установил Арис Мерритт – 12,80 с., женщины 100 метровка Йорданка Донкова – 12,21 с.

Эстафетный бег

Командной дисциплиной выступает эстафетный бег, который проводится по двум дистанциям на олимпийских играх. Эстафета подразумевает передачу палочки своему партнеру после преодоления заданной дистанции.

В эстафетном беге разделяют две дистанции: 4×100 метров и 4×400 метров.

Мировые рекорды также регламентируются на дистанциях:

Также существуют смешанные и комбинированные эстафеты: 800+400+200+100 метров и 4×100 с барьерами.

Мировой рекорд в беге 4×100 принадлежит Ямайке во многом благодаря Усейн Болту. Результат мужской команды 36,84 секунды. Среди женщин рекорд у американок — 40,82 с.

Дополнительная классификация видов бега

Существуют разновидности бега, которые не попадают под стандартную классификацию. Подобные разновидности бега скорее подходят для индивидуальных пробежек без соревновательного характера.

Фартфлек – это интервальная тренировка, которая подразумевает ровный бег на протяжении N-метров дистанции и последующее ускорение, которое значительно превышает средний темп. К похожим разновидностям можно отнести рваный бег, который является более жестким аналогом фартфлека. Рваный бег подразумевает те же ускорения, но более частые и продолжительные.

Джоггинг – это англоязычное название бега трусцой, который подразумевает легкий темп на протяжении всей дистанции. Подходит для восстановительной тренировки или в случае отсутствия желания устанавливать рекорды. Иногда джоггинг называют “шаркающий бег”, потому что зачастую темп настолько низкий, что бегун начинает шаркать по поверхности.

Рогейн – командный вид бега, который подразумевает прохождение контрольных точек по ходу дистанции. То есть на протяжении всего расстояния пробега установлены несколько чекпоинтов, которые команда должна преодолеть в полном составе. Количество участников команды варьируется, а финишный результат фиксируется по последнему участнику команды.

Кросс – бег по пересеченной местности, маршрут которого может пролегать через лиственный лес с различными перепадами высот. Диапазон дистанций может быть абсолютно разным: от 1 до 50 км. Разновидностями кроссового бега выступают трейлраннинг и скайраннинг.

В беге существует множество разновидностей, в каждой из которых присутствуют спортсмены, показавшие результаты на грани возможностей. Они доказали, что рекорд предшественника всегда можно побить. И даже, если в цели не входит установление новых рекордов, всегда полезно понимать для себя, каким видом бега Вы занимаетесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

beguza.ru