Желчь человека — Википедия

Жёлчь[1][2], желчь[3] (лат. bilis, др.-греч. χολή) — жёлтая, коричневая или зеленоватая, очень горькая на вкус, имеющая специфический запах, выделяемая печенью и накапливаемая в жёлчном пузыре жидкость.

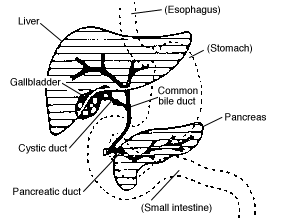

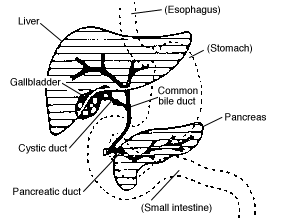

Секреция жёлчи производится гепатоцитами — клетками печени. Жёлчь собирается в жёлчных протоках печени, а оттуда, через общий жёлчный проток поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишку, где участвует в процессах пищеварения. Жёлчный пузырь выполняет роль резервуара, использование которого позволяет снабжать двенадцатиперстную кишку максимальным количеством жёлчи во время активной пищеварительной фазы, когда кишка наполняется частично переваренной в желудке пищей.

Жёлчь, выделяемая печенью (часть её направляется непосредственно в двенадцатиперстную кишку), называют «печёночной» (или «молодой»), а выделяемую жёлчным пузырём — «пузырной» (или «зрелой»).

Печень человека выделяет в сутки до 2 л жёлчи[4].

| Параметры | Печёночная жёлчь | Пузырная жёлчь |

|---|---|---|

| Кислотность, pH | 7,3 — 8,2 | 6,5 — 6,8 |

| Удельная масса | 1,01 — 1,02 | 1,02 — 1,048 |

| Сухой остаток, г/л | 26,0 | 133,5 |

| Вода, % | 95 — 97 | 80 — 86 |

Основной компонент жёлчи — жёлчные кислоты (67 % — если исключить из рассмотрения воду). Половина — первичные жёлчные кислоты: холевая и хенодезоксихолевая, остальная часть — вторичные: дезоксихолевая, литохолевая, аллохолевая и урсодезоксихолевая кислоты.

Все жёлчные кислоты являются производными холановой кислоты. В гепатоцитах образуются первичные жёлчные кислоты — хенодезоксихолевая и холевая. После выделения жёлчи в кишечник под действием микробных ферментов из первичных жёлчных кислот получаются вторичные жёлчные кислоты. Они всасываются в кишечнике, с кровью воротной вены попадают в печень, а затем в жёлчь.

Жёлчные кислоты в жёлчи находятся в виде конъюгатов (соединений) с глицином и таурином: гликохолевой, гликохенодезоксихолевой, таурохолевой и других так называемых

| Компоненты | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Жёлчные кислоты | 35,0 | 310,0 |

| Жёлчные пигменты | 0,8 — 1,0 | 3,1 — 3,2 |

| Холестерин | ~3,0 | 25,0 — 26,0 |

| Фосфолипиды | 1,0 | 8,0 |

22 % жёлчи — фосфолипиды. Кроме того, в жёлчи имеются белки (иммуноглобулины А и М) — 4,5 %, холестерин — 4 %, билирубин — 0,3 %, слизь, органические анионы (глутатион и растительные стероиды), металлы (медь, цинк, свинец, индий, магний, ртуть и другие), липофильные ксенобиотики.[6]

| Ионы | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Натрий (Na+) | 165,0 | 280,0 |

| Калий (K+) | 5,0 | 15,0 |

| Кальций (Ca2+) | 2,4 — 2,5 | 11,0 — 12,0 |

| Хлор (Cl−) | ~90 | 14,5 — 15,0 |

| Гидрокарбонаты (НСО3−) | 45 — 46 | ~8 |

Жёлчь выполняет целый комплекс разнообразных функций, большинство из которых связано с пищеварением, обеспечивая смену желудочного пищеварения на кишечное, ликвидируя действие пепсина, опасного для ферментов поджелудочной железы, и создавая для них благоприятные условия.

Жёлчные кислоты, содержащиеся в жёлчи, эмульгируют жиры и участвуют в мицеллообразовании, активизируют моторику тонкой кишки, стимулируют продукцию слизи и гастроинтенсинальных гормонов: холецистокинина и секретина, предупреждают адгезию бактерий и белковых агрегатов за счёт взаимодействия с эпителиальными клетками жёлчных путей

Жёлчь также участвует в выполнении выделительной функции. Холестерин, билирубин и ряд других веществ не могут фильтроваться почками и их выделение из организма происходит через жёлчь. Экскретируется с калом 70 % находящегося в жёлчи холестерина (30 % реабсорбируется кишечником), билирубин, а также перечисленные в разделе о составе жёлчи металлы, стероиды, глутатион[6].

Жёлчь активирует киназоген, превращая его в энтеропептидазу, которая в свою очередь активирует трипсиноген, превращая его в трипсин, то есть, она активирует ферменты, необходимые для переваривания белков.

Жёлчные камни

Жёлчные камниЖёлчные камни[править | править код]

Несбалансированная по составу жёлчь (так называемая литогенная жёлчь) может вызывать выпадение некоторых жёлчных камней в печени, жёлчном пузыре или в жёлчных путях. Литогенные свойства жёлчи могут возникать вследствие несбалансированного питания с преобладанием животных жиров в ущерб растительным; нейроэндокринных нарушений; нарушений жирового обмена с увеличением массы тела; инфекционного или токсического поражений печени; гиподинамии.[8]

Стеаторея[править | править код]

При отсутствии жёлчи (или недостатке в ней жёлчных кислот) жиры перестают абсорбироваться и выделяются с калом, который вместо обычного коричневого становится белого или серого цвета жирной консистенции. Такое состояние называется стеаторея, её следствием является отсутствие в организме важнейших жирных кислот, жиров и витаминов, а также патологии нижних отделов кишечника, которые не приспособлены к столь насыщенному непереваренными жирами химусу.

Рефлюкс-гастрит и ГЭРБ[править | править код]

При патологических дуоденогастральных и дуоденогастроэзофагеальных рефлюксах жёлчь в составе рефлюксата попадает в заметном количестве в желудок и пищевод. Длительное воздействие содержащихся в жёлчи жёлчных кислот на слизистую оболочку желудка вызывают дистрофические и некробиотические изменения поверхностного эпителия желудка и приводит к состоянию, называемому рефлюкс-гастритом.

Для исследования жёлчи применяют метод фракционного (многомоментного) дуоденального зондирования. При проведении процедуры выделяют пять фаз:

- Базальной секреции жёлчи, во время которой выделяется содержимое двенадцатиперстной кишки и общего жёлчного протока. Длительность 10 — 15 минут.

- Закрытого сфинктера Одди. Длительность 3 — 6 мин.

- Выделения жёлчи порции А. Длительность 3 — 5 минут. За это время выделяется от 3 до 5 мл светло-коричневой жёлчи. Начинается с момента открытия сфинктера Одди и заканчивается открытием сфинктера Люткенса. Во время I и III фаз жёлчь выделяется со скоростью 1 — 2 мл/мин.

- Выделения пузырной жёлчи. Порция В. Начинается с момента открытия сфинктера Люткенса и опорожнения жёлчного пузыря, что сопровождается появлением тёмно-оливковой жёлчи (порция В), и заканчивается появлением янтарно-жёлтой жёлчи (порция С). Длительность 20 — 30 минут.

- Выделения печёночной жёлчи. Порция С. Фаза начинается от момента прекращения выделения тёмно-оливковой жёлчи. Длительность 10 — 20 минут. Объём порции 10 — 30 мл.[12]

Нормальные показатели жёлчи следующие:

- Базальная жёлчь (фазы I и III, порция А) должна быть прозрачной, иметь светло-соломенный цвет, плотность 1007—1015, быть слабощелочной.

- Печёночная жёлчь (фаза V, порция С) должна быть прозрачной, иметь золотистый цвет, плотность 1007—1011, кислотность — 7,5—8,2 рН.[12]

В медицине для увеличения концентрации жёлчных кислот в жёлчи применяют холеретики. Для стимуляции сократительной функции жёлчного пузыря используют жёлчегонные препараты (например, такие травы, как: череда, арника, петрушка, шиповник, полынь). Для изменения состава жёлчных кислот жёлчи в сторону потенциально менее токсичных жёлчных кислот применяют препараты, изготовленные на основе урсодезоксихолевой или хенодезоксихолевой жёлчных кислот.

- ↑ Вариант жёлчь как единственно правильный рекомендуют словари русского словесного ударения:

- Штудинер М. А. Словарь образцового русского ударения. — М.: Айрис-Пресс, 2004.

- Зарва М. В. Русское словесное ударение. Словарь нарицательных имён. — М.: ЭНАС, 2001

- ↑ Букчина Б. З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского языка / рецензент: академик РАН Н. Ю. Шведова. — 6-е изд. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. — С. 244. — 1296 с. — (Настольные словари русского языка). — 3000 экз. — ISBN 978-5-462-00736-1. — Приказом Минобрнауки РФ № 195 от 8.06.2009 словарь включён в список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Читаем на странице 244: «жёлчь и желчь», то есть вариант с буквой «ё» стоит на первом месте и является предпочтительным.

- ↑ Проверка правописания на Грамоте.ру

- ↑ Желчь // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

- ↑ 1 2 3 Коротько Г. Ф. Физиология системы пищеварения. — Краснодар: 2009. — 608 с. Изд-во ООО БК «Группа Б». ISBN 5-93730-021-1.

- ↑ 1 2 Маев И. В., Самсонов А. А. Болезни двенадцатиперстной кишки. М., МЕДпресс-информ, 2005, — 512 с. ISBN 5-98322-092-6.

- ↑ Клабуков И. Д., Люндуп А. В., Дюжева Т. Г., Тяхт А. В. Билиарная микробиота и заболевания желчных путей (рус.) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, вып. 3. — С. 172–179. — ISSN 2414-3545. — DOI:10.15690/vramn787.

- ↑ Жёлчекаменная болезнь — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑ Бабак О. Я. Жёлчный рефлюкс: современные взгляды на патогенез и лечение. Сучасна гастроэнтерологія, 2003, № 1 (11).

- ↑ Буеверов А. О., Лапина Т. Л. Дуоденогастральный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита. Фарматека. 2006, № 1, с. 1-5.

- ↑ Гриневич В. Мониторинг pH, жёлчи и импеданс-мониторинг в диагностике ГЭРБ. Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология. № 5, 2004.

- ↑ 1 2 Саблин О. А., Гриневич В. Б., Успенский Ю. П., Ратников В. А. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии. СПб.: ВМедА, 2002 г.

Медвежья жёлчь — Википедия

Медведь в клетке фермы по добыче медвежьей жёлчи. Huizhou Farm, China.

Медведь в клетке фермы по добыче медвежьей жёлчи. Huizhou Farm, China.

Медве́жья жёлчь добывается из жёлчного пузыря медведей, которые содержатся в клетке для сбора их жёлчи. Чаще всего для этого используют гималайских медведей (Ursus thibetanus)[1], а также малайских (Helarctos malayanus) и бурых медведей (Ursus arctos)[2][3]. Оба вида относятся к уязвимым видам и занесены в «Красную книгу», изданную Международным союзом охраны природы[1][2].

Медведей для этих целей разводят в Китае, Северной Корее, Южной Корее, Лаосе, Вьетнаме и Бирме[4][5][6][7][8].

Китай был первой страной, в которой использовались жёлчь и жёлчный пузырь как ингредиенты традиционной китайской медицины (ТКМ). Медвежья жёлчь впервые была описана в «Tang Ban Cao» (Пересмотренная медицина, династии Танг, 659 A.D.). Более тысячи лет традиционным методом получения медвежьей жёлчи было убийство дикого медведя и удаление его жёлчного пузыря. Использование медвежьей жёлчи в медицине было перенято Кореей и Японией несколько веков назад, как части ТКМ. В XXI веке использование ТКМ распространилось не только в Азии, но и через азиатские сообщества по всему миру[9].

В начале 1980-х годов фермы медвежьей жёлчи стали появляться в Северной Корее и распространились в другие регионы[5].

Медведи содержатся в экстракционных клетках

Медведи содержатся в экстракционных клеткахДля добычи медвежьей жёлчи медведи содержатся в клетках, носящих название «клетки давления» или «клетки экстракции». Размер клетки примерно 79 × 130 × 200 см. Вес медведя от 50 до 120 килограммов[источник не указан 2585 дней], эти клетки не позволяют медведям даже встать, а иногда ограничивают их подвижность даже сильнее. По данным общества защиты животных США, медведей помещают в такие клетки только для добычи жёлчи, в остальное время они содержатся в клетках, позволяющих им встать и развернуться[источник не указан 2585 дней].

Срок жизни и этичность[править | править код]

Медведи, подвергшиеся добыче жёлчи, обычно стремительно теряют здоровье, и время их жизни сокращается до 5 лет. Здоровые медведи могут дожить до возраста 35 лет, а дикие живут 25—35 лет. После 5 лет их обычно убивают в возрасте около 10 лет, так как их продуктивность падает[10]. После этого их продают на мясо, шерсть, клыки, лапы и жёлчный пузырь. Лапы медведя считаются деликатесом и стоят около 250 долларов[источник не указан 2585 дней].

Медведи на ферме страдают от множества физических недугов, как потеря волос, истощение, замедленный рост, утеря мышечной массы, им удаляют зубы и когти.[источник не указан 2585 дней]

Ненормальное поведение[править | править код]

10—12 лет жизни в таких условиях приводят к сильному нервному стрессу, мышечной атрофии[11]. Китайские медиа докладывают об инциденте, когда мать-медведица сбежала из клетки, задушила своего ребёнка и, разбежавшись, убила себя об стену[12]. World Animal Protection направила исследователей на 11 ферм[источник не указан 2585 дней]. Они доложили о том, что видели стонущих медведей, постоянно бьющихся головой о клетку и поедавших свои лапы.

Попытка изменения условий содержания[править | править код]

В январе 2006 года консул Информационного департамента Китая на пресс-конференции в Пекине доложил о том, что государство приняло решение с названием «Технические инструкции практики выращивания чёрных медведей», в котором выдвинуто «требование гигиены, безболезненной практики добычи жёлчи и строгие условия техник и состояний для ухода и разведения»[13]. Однако в 2007 году был опубликован доклад ветеринаров Азиатского фонда помощи животным (Animals Asia Foundation, AAF), в котором они пришли к выводу, что это решение так и не было реализовано, и множество медведей до сих пор проводят всю жизнь в малых клетках. AAF так же отметил, что техника добычи жёлчи, о которой говорилось в решении, негигиенична, так как установка катетера в жёлчный пузырь приводит к заражению бактериями. Кроме того, AAF доложил о том, что установка катетера для добычи жёлчи вызывает страдание у медведей и проводится без антибиотиков или обезболивающих. Кроме того, процесс регулярно повторяется ввиду регенерации тканей. Вдобавок к боли и страданиям из-за инфекции, у 28 % развивается грыжа, и более трети случаев приводит к раку печени, вызываемому, как предполагается, процессом добычи жёлчи.

Доклады о медицинской эффективности продуктов с содержанием медвежьей жёлчи не точны. Было решено, что в этих продуктах нет абсолютно никакой пользы для здоровья[14], а также «учёные, исследовавшие эффекты медвежьей жёлчи на здоровье человека, не пришли к какому-либо определённому выводу»[6].

Действующее вещество в медвежьей жёлчи, как и в жёлчи всех млекопитающих, называется урсодезоксихолевая кислота (УДКХ). До добычи УДКХ фармацевтическими компаниями медвежья жёлчь прописывалась как традиционное средство китайской медицины, так как она содержит наибольшую концентрацию содержания УДКХ по сравнению с остальными млекопитающими. Однако современная химия доказала незначительность этого факта. Сегодня фармакологи добывают УДКХ на мясокомбинатах, после чего очищают и упаковывают под названиями Ursosan, Ursofalk, Actigall, и UrsoForte. Китайские доктора также предлагают некоторые субстанции, основанные на травах, которые являются дешёвыми, эффективными и реальными альтернативами[источник не указан 3261 день].

Вещества в жёлчи млекопитающих, кроме УДКХ, такие как холестерин, никогда не показывали никакого лечебного свойства у людей. Несмотря на результаты этих наблюдений, а также игнорируя наличие растительных источников УДКХ растительного происхождения, некоторые практикующие врачи традиционной китайской медицины продолжают назначать медвежью жёлчь своим пациентам, отрицая выводы современной медицины[источник не указан 2585 дней].

- ↑ 1 2 Медвежья жёлчь (англ.). The IUCN Red List of Threatened Species.

- ↑ 1 2 Медвежья жёлчь (англ.). The IUCN Red List of Threatened Species.

- ↑ Медвежья жёлчь (англ.). The IUCN Red List of Threatened Species.

- ↑ Gong, J. and Harris, R. B. The status of bears in China // Understanding Asian Bears to Secure Their Future (англ.). — Japan Bear Network (compiler),Ibaraki, Japan, 2006. — P. 96—101.

- ↑ 1 2 MacGregor, F.. Inside a bear bile farm in Laos, The Telegraph.

- ↑ 1 2 Jacobs, A. Folk remedy extracted from captive bears stirs furor in China (неопр.). The New York Times (2013). Дата обращения 8 октября 2013.

- ↑ Gwang-lip, M. Vietnamese urge Koreans not to travel for bear bile (неопр.) (недоступная ссылка). Korea Jongang Daily (2009). Дата обращения 28 февраля 2012. Архивировано 9 июля 2012 года.

- ↑ Black, R.. BBC Test kit targets cruel bear trade, BBC News. Архивировано 18 ноября 2010 года. Дата обращения 1 января 2010.

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокFengне указан текст - ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокIsaccsне указан текст - ↑ U.S. Embassy of China: «Bile Bear Report.» Архивная копия от 17 июня 2008 на Wayback Machine

- ↑ Mother bear kills cub then itself (5 августа 2011). Дата обращения 10 августа 2011.

- ↑ Press Conference on Animal Welfare, Sponsored by the State Council Information Office(12/01/2006) (неопр.). Embassy of the People’s Republic of China (1 декабря 2006). Дата обращения 18 декабря 2011.

- ↑ Cages of shame (неопр.). Guinness Entertainment Pty Ltd (2013). Дата обращения 8 октября 2013.

Жёлчный пузырь — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 августа 2015; проверки требуют 14 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 августа 2015; проверки требуют 14 правок.

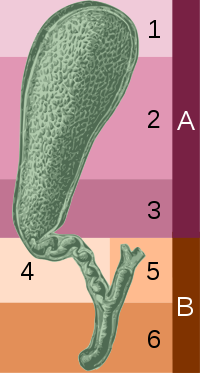

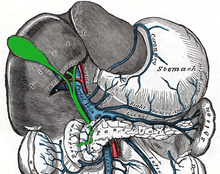

Жёлчный пузы́рь[1] или же́лчный пузы́рь[2] (лат. vesica fellea) — является резервуаром для накопления желчи, расположен на висцеральной поверхности печени в одноимённой ямке, его части – дно, тело, шейка, переходящая в пузырный проток. Стенка жёлчного пузыря состоит из трёх слоев: соединительнотканная, мышечная и слизистая, которая имеет мелкие, хаотичные складки, а в шейке и пузырном протоке – спиральную складку[3].

У человека находится в правой продольной борозде, на нижней поверхности печени, имеет форму овального мешка, величиной с небольшое куриное яйцо и наполнен тягучей, зеленоватого цвета жидкостью — жёлчью. От узкой части (шейки) пузыря идёт короткий выводной пузырный жёлчный проток. В месте перехода шейки пузыря в пузырный жёлчный проток располагается сфинктер Люткенса, регулирующий поступление жёлчи из жёлчного пузыря в пузырный жёлчный проток и обратно. Пузырный жёлчный проток в воротах печени соединяется с печёночным протоком. Через слияние этих двух протоков образуется общий жёлчный проток, объединяющийся затем с главным протоком поджелудочной железы и, через сфинктер Одди, открывающийся в двенадцатиперстную кишку в фатеровом сосочке.

Жёлчный пузырь представляет собой мышечно-перепончатый мешок грушевидной формы, расположенный в ямке на нижней поверхности печени; он имеет удлинённую форму с одним широким, другим узким концом, причём ширина пузыря от дна к шейке уменьшается постепенно. Шейка жёлчного пузыря переходит в пузырный проток, который соединяется с общим печёночным протоком. Дно жёлчного пузыря соприкасается с париетальной брюшиной, а тело — с нижней частью желудка, двенадцатиперстной и поперечной ободочной кишок[4].

Длина жёлчного пузыря составляет 8-10 см, ширина — 3-5 см, ёмкость его достигает 50-60 см³[5]. Он имеет тёмно-зелёную окраску и относительно тонкую стенку. В жёлчном пузыре различают дно (лат. fundus vesicae fellae), самую дистальную и широкую часть, тело (лат. corpus vesicae fellae) — среднюю часть, и шейку (лат. collum vesicae fellae) — периферическую узкую часть, от которой отходит пузырный жёлчный проток (лат. ductus cysticus), сообщающий пузырь с общим жёлчным протоком (лат. ductus choledochus).

- Хронический холецистит — распространенное заболевание, чаще встречающееся у женщин. Может возникнуть после острого холецистита, но чаще развивается самостоятельно и постепенно, особенно на фоне желчнокаменной болезни, гастрита с секреторной недостаточностью, хронического панкреатита и других заболеваний органов пищеварения, а также ожирения[6].

- Желчнокаменная болезнь (холелитиаз, ЖКБ) — обменное заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся образованием камней в печёночных жёлчных протоках (внутрипечёночный холелитиаз), в общем жёлчном протоке (холедохолитиаз) или в жёлчном пузыре (холецистолитиаз)[7]. Наиболее обоснованные теории образования жёлчных камней:

- инфекционная — воспалительные изменения в стенке жёлчного пузыря;

- застоя жёлчи;

- нарушения липидного обмена.

- Хронический панкреатит — это воспалительный процесс в поджелудочной железе, продолжительностью более 6 месяцев, характеризующийся: наличием в поджелудочной железе очаговых некрозов на фоне сегментарного фиброза с развитием внутрисекреторной и внешнесекреторной недостаточности[8].

- Полип желчного пузыря — аномальное разрастание тканей жёлчного пузыря, иногда опухоль внутренней или внешней поверхности. Часто имеет паразитарную природу, в протоках жёлчных путей селятся, например, описторхи и на УЗИ червивая опухоль видна как полип.

Система жёлчных путей с внешней стороны печени (выделена зелёным)

Система жёлчных путей с внешней стороны печени (выделена зелёным)Жёлчь человека — Википедия

Жёлчь[1][2], желчь[3] (лат. bilis, др.-греч. χολή) — жёлтая, коричневая или зеленоватая, очень горькая на вкус, имеющая специфический запах, выделяемая печенью и накапливаемая в жёлчном пузыре жидкость.

Общие сведения

Секреция жёлчи производится гепатоцитами — клетками печени. Жёлчь собирается в жёлчных протоках печени, а оттуда, через общий жёлчный проток поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишку, где участвует в процессах пищеварения. Жёлчный пузырь выполняет роль резервуара, использование которого позволяет снабжать двенадцатиперстную кишку максимальным количеством жёлчи во время активной пищеварительной фазы, когда кишка наполняется частично переваренной в желудке пищей.

Жёлчь, выделяемая печенью (часть её направляется непосредственно в двенадцатиперстную кишку), называют «печёночной» (или «молодой»), а выделяемую жёлчным пузырём — «пузырной» (или «зрелой»).

Печень человека выделяет в сутки до 2 л жёлчи[4].

| Параметры | Печеночная жёлчь | Пузырная жёлчь |

|---|---|---|

| Кислотность, pH | 7,3 — 8,2 | 6,5 — 6,8 |

| Удельная масса | 1,01 — 1,02 | 1,02 — 1,048 |

| Сухой остаток, г/л | 26,0 | 133,5 |

| Вода, % | 95 — 97 | 80 — 86 |

Состав жёлчи человека

Основной компонент жёлчи — жёлчные кислоты (67 % — если исключить из рассмотрения воду). Половина — первичные жёлчные кислоты: холевая и хенодезоксихолевая, остальная часть — вторичные: дезоксихолевая, литохолевая, аллохолевая и урсодезоксихолевая кислоты.

Все жёлчные кислоты являются производными холановой кислоты. В гепатоцитах образуются первичные жёлчные кислоты — хенодезоксихолевая и холевая. После выделения жёлчи в кишечник под действием микробных ферментов из первичных жёлчных кислот получаются вторичные жёлчные кислоты. Они всасываются в кишечнике, с кровью воротной вены попадают в печень, а затем в жёлчь.

Жёлчные кислоты в жёлчи находятся в виде конъюгатов (соединений) с глицином и таурином: гликохолевой, гликохенодезоксихолевой, таурохолевой и других так называемых парных кислот. Жёлчь содержит значительное количество ионов натрия и калия, вследствие чего она имеет щелочную реакцию, а жёлчные кислоты и их конъюгаты иногда рассматривают как «жёлчные соли».

| Компоненты | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Жёлчные кислоты | 35,0 | 310,0 |

| Жёлчные пигменты | 0,8 — 1,0 | 3,1 — 3,2 |

| Холестерин | ~3,0 | 25,0 — 26,0 |

| Фосфолипиды | 1,0 | 8,0 |

22 % жёлчи — фосфолипиды. Кроме того, в жёлчи имеются белки (иммуноглобулины А и М) — 4,5 %, холестерин — 4 %, билирубин — 0,3 %, слизь, органические анионы (глутатион и растительные стероиды), металлы (медь, цинк, свинец, индий, магний, ртуть и другие), липофильные ксенобиотики.[6]

| Ионы | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Натрий (Na+) | 165,0 | 280,0 |

| Калий (K+) | 5,0 | 15,0 |

| Кальций (Ca2+) | 2,4 — 2,5 | 11,0 — 12,0 |

| Хлор (Cl−) | ~90 | 14,5 — 15,0 |

| Бикарбонаты (НСО3−) | 45 — 46 | ~8 |

Функции

Жёлчь выполняет целый комплекс разнообразных функций, большинство из которых связано с пищеварением, обеспечивая смену желудочного пищеварения на кишечное, ликвидируя действие пепсина, опасного для ферментов поджелудочной железы, и создавая для них благоприятные условия.

Жёлчные кислоты, содержащиеся в жёлчи, эмульгируют жиры и участвуют в мицеллообразовании, активизируют моторику тонкой кишки, стимулируют продукцию слизи и гастроинтенсинальных гормонов: холецистокинина и секретина, предупреждают адгезию бактерий и белковых агрегатов за счет взаимодействия с эпителиальными клетками желчных путей[7].

Жёлчь также участвует в выполнении выделительной функции. Холестерин, билирубин и ряд других веществ не могут фильтроваться почками и их выделение из организма происходит через жёлчь. Экскретируется с калом 70 % находящегося в жёлчи холестерина (30 % реабсорбируется кишечником), билирубин, а также перечисленные выше металлы[о каких металлах речь?], стероиды, глутатион[6].

Жёлчь активирует киназоген, превращая его в энтеропептидазу, которая в свою очередь активирует трипсиноген, превращая его в трипсин, то есть, она активирует ферменты, необходимые для переваривания белков.

Патологии

Жёлчные камниЖёлчные камни

Несбалансированная по составу жёлчь (так называемая литогенная жёлчь) может вызывать выпадение некоторых жёлчных камней в печени, жёлчном пузыре или в жёлчных путях. Литогенные свойства жёлчи могут возникать вследствие несбалансированного питания с преобладанием животных жиров в ущерб растительным; нейроэндокринных нарушений; нарушений жирового обмена с увеличением массы тела; инфекционного или токсического поражений печени; гиподинамии.[8]

Стеаторея

При отсутствии жёлчи (или недостатке в ней жёлчных кислот) жиры перестают абсорбироваться и выделяются с калом, который вместо обычного коричневого становится белого или серого цвета жирной консистенции. Такое состояние называется стеаторея, её следствием является отсутствие в организме важнейших жирных кислот, жиров и витаминов, а также патологии нижних отделов кишечника, которые не приспособлены к столь насыщенному непереваренными жирами химусу.

Рефлюкс-гастрит и ГЭРБ

При патологических дуоденогастральных и дуоденогастроэзофагеальных рефлюксах жёлчь в составе рефлюксата попадает в заметном количестве в желудок и пищевод. Длительное воздействие содержащихся в жёлчи жёлчных кислот на слизистую оболочку желудка вызывают дистрофические и некробиотические изменения поверхностного эпителия желудка и приводит к состоянию, называемому рефлюкс-гастритом.[9] Конъюгированные жёлчные кислоты, и, в первую очередь, конъюгаты с таурином обладают значительным повреждающим слизистую пищевода эффектом при кислом рН в полости пищевода. Неконъюгированные жёлчные кислоты, представленные в верхних отделах пищеварительного тракта, в основном, ионизированными формами, легче проникают через слизистую оболочку пищевода и, как следствие, более токсичны при нейтральном и слабощелочном рН. Таким образом, попадающая в пищевод жёлчь может вызывать разные варианты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.[10][11]

Исследование жёлчи

Для исследования жёлчи применяют метод фракционного (многомоментного) дуоденального зондирования. При проведении процедуры выделяют пять фаз:

- Базальной секреции жёлчи, во время которой выделяется содержимое двенадцатиперстной кишки и общего жёлчного протока. Длительность 10 — 15 минут.

- Закрытого сфинктера Одди. Длительность 3 — 6 мин.

- Выделения жёлчи порции А. Длительность 3 — 5 минут. За это время выделяется от 3 до 5 мл светло-коричневой жёлчи. Начинается с момента открытия сфинктера Одди и заканчивается открытием сфинктера Люткенса. Во время I и III фаз жёлчь выделяется со скоростью 1 — 2 мл/мин.

- Выделения пузырной жёлчи. Порция В. Начинается с момента открытия сфинктера Люткенса и опорожнения жёлчного пузыря, что сопровождается появлением тёмно-оливковой жёлчи (порция В), и заканчивается появлением янтарно-жёлтой жёлчи (порция С). Длительность 20 — 30 минут.

- Выделения печёночной жёлчи. Порция С. Фаза начинается от момента прекращения выделения тёмно-оливковой жёлчи. Длительность 10 — 20 минут. Объём порции 10 — 30 мл.[12]

Нормальные показатели жёлчи следующие:

- Базальная жёлчь (фазы I и III, порция А) должна быть прозрачной, иметь светло-соломенный цвет, плотность 1007—1015, быть слабощелочной.

- Пузырная жёлчь (фаза IV, порция В) должна быть прозрачной, иметь тёмно-оливковый цвет, плотность 1016—1035, кислотность — 6,5—7,5 рН.

- Печёночная жёлчь (фаза V, порция С) должна быть прозрачной, иметь золотистый цвет, плотность 1007—1011, кислотность — 7,5—8,2 рН.[12]

Воздействие на жёлчь

В медицине для увеличения концентрации жёлчных кислот в жёлчи применяют холеретики. Для стимуляции сократительной функции жёлчного пузыря используют жёлчегонные препараты (например, такие травы, как: череда, арника, петрушка, шиповник, полынь). Для изменения состава жёлчных кислот жёлчи в сторону потенциально менее токсичных жёлчных кислот применяют препараты, изготовленные на основе урсодезоксихолевой или хенодезоксихолевой жёлчных кислот.

См. также

Примечания

- ↑ Вариант жёлчь как единственно правильный рекомендуют словари русского словесного ударения:

- Штудинер М. А. Словарь образцового русского ударения. — М.: Айрис-Пресс, 2004.

- Зарва М. В. Русское словесное ударение. Словарь нарицательных имён. — М.: ЭНАС, 2001

- ↑ Букчина Б. З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского языка / рецензент: академик РАН Н. Ю. Шведова. — 6-е изд. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. — С. 244. — 1296 с. — (Настольные словари русского языка). — 3000 экз. — ISBN 978-5-462-00736-1. — Приказом Минобрнауки РФ № 195 от 8.06.2009 словарь включён в список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Читаем на странице 244: «жёлчь и желчь», то есть вариант с буквой «ё» стоит на первом месте и является предпочтительным.

- ↑ Проверка правописания на Грамоте.ру

- ↑ Желчь // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

- ↑ 1 2 3 Коротько Г. Ф. Физиология системы пищеварения. — Краснодар: 2009. — 608 с. Изд-во ООО БК «Группа Б». ISBN 5-93730-021-1.

- ↑ 1 2 Маев И. В., Самсонов А. А. Болезни двенадцатиперстной кишки. М., МЕДпресс-информ, 2005, — 512 с. ISBN 5-98322-092-6.

- ↑ Клабуков И.Д., Люндуп А.В., Дюжева Т.Г., Тяхт А.В. БИЛИАРНАЯ МИКРОБИОТА И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ (рус.) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, вып. 3. — С. 172–179. — ISSN 2414-3545. — DOI:10.15690/vramn787.

- ↑ Жёлчекаменная болезнь — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑ Бабак О. Я. Жёлчный рефлюкс: современные взгляды на патогенез и лечение. Сучасна гастроэнтерологія, 2003, № 1 (11).

- ↑ Буеверов А. О., Лапина Т. Л. Дуоденогастральный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита. Фарматека. 2006, № 1, с. 1-5.

- ↑ Гриневич В. Мониторинг pH, жёлчи и импеданс-мониторинг в диагностике ГЭРБ. Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология. № 5, 2004.

- ↑ 1 2 Саблин О. А., Гриневич В. Б., Успенский Ю. П., Ратников В. А. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии. СПб.: ВМедА, 2002 г.

Ссылки

Желчь (вождь) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 марта 2013; проверки требуют 13 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 марта 2013; проверки требуют 13 правок.

Желчь, Галл (на языке лакота Phizi[1],Желчный Пузырь; ок. 1840 — 1894) — военный вождь хункпапа, один из лидеров индейцев в битве при Литтл-Бигхорн.

Желчь родился на берегах реки Моро в Южной Дакоте примерно в 1840 году. Получил имя от своей матери, которая однажды натолкнулась на сына, когда тот пробовал на вкус желчный пузырь убитого животного.[2] Был известен и как Красный Ходок.

Юношей участвовал в войне Красного Облака. Несправедливо обвинённый в убийстве белых, зимой 1865-66 возле форта Бертольд был арестован солдатами и брошен умирать с тяжёлой штыковой раной. Желчь сумел выжить и с тех пор возненавидел белых людей. Принимал участие во многих сражениях против армии США. Потерял двух жён и троих детей в начале битвы при Литтл-Бигхорн.

После Литтл-Бигхорн последовал в Канаду за Сидящим Быком. В конце 1880 года вернулся в США и сдался военным, поселившись в резервации Стэндинг-Рок.[2] Его группа состояла из 230 человек.[3]

Поселившись в резервации, Желчь крестился и стал призывать соплеменников к мирной жизни, так как пришёл к выводу о тщетности войны с белыми. Был дружен с индейским агентом Джеймсом Маклафлином. Между ним и Сидящим Быком возникали разногласия и раздоры. Отказался принимать участие в шоу Баффало Билла. Даже будучи в летах Желчь был человеком потрясающей взрывной силы и весил 260 фунтов. Он умер 5 декабря 1894 года и был похоронен в Стэндинг-Роке.

- Connell, Evan S. Son of the Morning Star. — San Francisco, California: North Point Press, 1984. — ISBN 0-86547-160-6..

- Larson, Robert W. Gall: Lakota war chief. — University of Oklahoma Press, 2007. — 301 с. — ISBN 0806138300.

- Grant, Bruce. The Concise Encyclopedia of the American Indian, 3rd ed., Wings Books: New York, 2000.

- Shumate, Jane. Chief Gall Sioux War Chief, Chelsea House Publishers:1995.

Жёлчь человека — Википедия

Жёлчь[1][2], желчь[3] (лат. bilis, др.-греч. χολή) — жёлтая, коричневая или зеленоватая, очень горькая на вкус, имеющая специфический запах, выделяемая печенью и накапливаемая в жёлчном пузыре жидкость.

Общие сведения

Секреция жёлчи производится гепатоцитами — клетками печени. Жёлчь собирается в жёлчных протоках печени, а оттуда, через общий жёлчный проток поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишку, где участвует в процессах пищеварения. Жёлчный пузырь выполняет роль резервуара, использование которого позволяет снабжать двенадцатиперстную кишку максимальным количеством жёлчи во время активной пищеварительной фазы, когда кишка наполняется частично переваренной в желудке пищей.

Жёлчь, выделяемая печенью (часть её направляется непосредственно в двенадцатиперстную кишку), называют «печёночной» (или «молодой»), а выделяемую жёлчным пузырём — «пузырной» (или «зрелой»).

Печень человека выделяет в сутки до 2 л жёлчи[4].

| Параметры | Печеночная жёлчь | Пузырная жёлчь |

|---|---|---|

| Кислотность, pH | 7,3 — 8,2 | 6,5 — 6,8 |

| Удельная масса | 1,01 — 1,02 | 1,02 — 1,048 |

| Сухой остаток, г/л | 26,0 | 133,5 |

| Вода, % | 95 — 97 | 80 — 86 |

Состав жёлчи человека

Основной компонент жёлчи — жёлчные кислоты (67 % — если исключить из рассмотрения воду). Половина — первичные жёлчные кислоты: холевая и хенодезоксихолевая, остальная часть — вторичные: дезоксихолевая, литохолевая, аллохолевая и урсодезоксихолевая кислоты.

Все жёлчные кислоты являются производными холановой кислоты. В гепатоцитах образуются первичные жёлчные кислоты — хенодезоксихолевая и холевая. После выделения жёлчи в кишечник под действием микробных ферментов из первичных жёлчных кислот получаются вторичные жёлчные кислоты. Они всасываются в кишечнике, с кровью воротной вены попадают в печень, а затем в жёлчь.

Жёлчные кислоты в жёлчи находятся в виде конъюгатов (соединений) с глицином и таурином: гликохолевой, гликохенодезоксихолевой, таурохолевой и других так называемых парных кислот. Жёлчь содержит значительное количество ионов натрия и калия, вследствие чего она имеет щелочную реакцию, а жёлчные кислоты и их конъюгаты иногда рассматривают как «жёлчные соли».

| Компоненты | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Жёлчные кислоты | 35,0 | 310,0 |

| Жёлчные пигменты | 0,8 — 1,0 | 3,1 — 3,2 |

| Холестерин | ~3,0 | 25,0 — 26,0 |

| Фосфолипиды | 1,0 | 8,0 |

22 % жёлчи — фосфолипиды. Кроме того, в жёлчи имеются белки (иммуноглобулины А и М) — 4,5 %, холестерин — 4 %, билирубин — 0,3 %, слизь, органические анионы (глутатион и растительные стероиды), металлы (медь, цинк, свинец, индий, магний, ртуть и другие), липофильные ксенобиотики.[6]

| Ионы | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Натрий (Na+) | 165,0 | 280,0 |

| Калий (K+) | 5,0 | 15,0 |

| Кальций (Ca2+) | 2,4 — 2,5 | 11,0 — 12,0 |

| Хлор (Cl−) | ~90 | 14,5 — 15,0 |

| Гидрокарбонаты (НСО3−) | 45 — 46 | ~8 |

Функции

Жёлчь выполняет целый комплекс разнообразных функций, большинство из которых связано с пищеварением, обеспечивая смену желудочного пищеварения на кишечное, ликвидируя действие пепсина, опасного для ферментов поджелудочной железы, и создавая для них благоприятные условия.

Жёлчные кислоты, содержащиеся в жёлчи, эмульгируют жиры и участвуют в мицеллообразовании, активизируют моторику тонкой кишки, стимулируют продукцию слизи и гастроинтенсинальных гормонов: холецистокинина и секретина, предупреждают адгезию бактерий и белковых агрегатов за счет взаимодействия с эпителиальными клетками желчных путей[7].

Жёлчь также участвует в выполнении выделительной функции. Холестерин, билирубин и ряд других веществ не могут фильтроваться почками и их выделение из организма происходит через жёлчь. Экскретируется с калом 70 % находящегося в жёлчи холестерина (30 % реабсорбируется кишечником), билирубин, а также перечисленные в разделе о составе жёлчи металлы, стероиды, глутатион[6].

Жёлчь активирует киназоген, превращая его в энтеропептидазу, которая в свою очередь активирует трипсиноген, превращая его в трипсин, то есть, она активирует ферменты, необходимые для переваривания белков.

Патологии

Жёлчные камниЖёлчные камни

Несбалансированная по составу жёлчь (так называемая литогенная жёлчь) может вызывать выпадение некоторых жёлчных камней в печени, жёлчном пузыре или в жёлчных путях. Литогенные свойства жёлчи могут возникать вследствие несбалансированного питания с преобладанием животных жиров в ущерб растительным; нейроэндокринных нарушений; нарушений жирового обмена с увеличением массы тела; инфекционного или токсического поражений печени; гиподинамии.[8]

Стеаторея

При отсутствии жёлчи (или недостатке в ней жёлчных кислот) жиры перестают абсорбироваться и выделяются с калом, который вместо обычного коричневого становится белого или серого цвета жирной консистенции. Такое состояние называется стеаторея, её следствием является отсутствие в организме важнейших жирных кислот, жиров и витаминов, а также патологии нижних отделов кишечника, которые не приспособлены к столь насыщенному непереваренными жирами химусу.

Рефлюкс-гастрит и ГЭРБ

При патологических дуоденогастральных и дуоденогастроэзофагеальных рефлюксах жёлчь в составе рефлюксата попадает в заметном количестве в желудок и пищевод. Длительное воздействие содержащихся в жёлчи жёлчных кислот на слизистую оболочку желудка вызывают дистрофические и некробиотические изменения поверхностного эпителия желудка и приводит к состоянию, называемому рефлюкс-гастритом.[9] Конъюгированные жёлчные кислоты, и, в первую очередь, конъюгаты с таурином обладают значительным повреждающим слизистую пищевода эффектом при кислом рН в полости пищевода. Неконъюгированные жёлчные кислоты, представленные в верхних отделах пищеварительного тракта, в основном, ионизированными формами, легче проникают через слизистую оболочку пищевода и, как следствие, более токсичны при нейтральном и слабощелочном рН. Таким образом, попадающая в пищевод жёлчь может вызывать разные варианты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.[10][11]

Исследование жёлчи

Для исследования жёлчи применяют метод фракционного (многомоментного) дуоденального зондирования. При проведении процедуры выделяют пять фаз:

- Базальной секреции жёлчи, во время которой выделяется содержимое двенадцатиперстной кишки и общего жёлчного протока. Длительность 10 — 15 минут.

- Закрытого сфинктера Одди. Длительность 3 — 6 мин.

- Выделения жёлчи порции А. Длительность 3 — 5 минут. За это время выделяется от 3 до 5 мл светло-коричневой жёлчи. Начинается с момента открытия сфинктера Одди и заканчивается открытием сфинктера Люткенса. Во время I и III фаз жёлчь выделяется со скоростью 1 — 2 мл/мин.

- Выделения пузырной жёлчи. Порция В. Начинается с момента открытия сфинктера Люткенса и опорожнения жёлчного пузыря, что сопровождается появлением тёмно-оливковой жёлчи (порция В), и заканчивается появлением янтарно-жёлтой жёлчи (порция С). Длительность 20 — 30 минут.

- Выделения печёночной жёлчи. Порция С. Фаза начинается от момента прекращения выделения тёмно-оливковой жёлчи. Длительность 10 — 20 минут. Объём порции 10 — 30 мл.[12]

Нормальные показатели жёлчи следующие:

- Базальная жёлчь (фазы I и III, порция А) должна быть прозрачной, иметь светло-соломенный цвет, плотность 1007—1015, быть слабощелочной.

- Пузырная жёлчь (фаза IV, порция В) должна быть прозрачной, иметь тёмно-оливковый цвет, плотность 1016—1035, кислотность — 6,5—7,5 рН.

- Печёночная жёлчь (фаза V, порция С) должна быть прозрачной, иметь золотистый цвет, плотность 1007—1011, кислотность — 7,5—8,2 рН.[12]

Воздействие на жёлчь

В медицине для увеличения концентрации жёлчных кислот в жёлчи применяют холеретики. Для стимуляции сократительной функции жёлчного пузыря используют жёлчегонные препараты (например, такие травы, как: череда, арника, петрушка, шиповник, полынь). Для изменения состава жёлчных кислот жёлчи в сторону потенциально менее токсичных жёлчных кислот применяют препараты, изготовленные на основе урсодезоксихолевой или хенодезоксихолевой жёлчных кислот.

См. также

Примечания

- ↑ Вариант жёлчь как единственно правильный рекомендуют словари русского словесного ударения:

- Штудинер М. А. Словарь образцового русского ударения. — М.: Айрис-Пресс, 2004.

- Зарва М. В. Русское словесное ударение. Словарь нарицательных имён. — М.: ЭНАС, 2001

- ↑ Букчина Б. З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского языка / рецензент: академик РАН Н. Ю. Шведова. — 6-е изд. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. — С. 244. — 1296 с. — (Настольные словари русского языка). — 3000 экз. — ISBN 978-5-462-00736-1. — Приказом Минобрнауки РФ № 195 от 8.06.2009 словарь включён в список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Читаем на странице 244: «жёлчь и желчь», то есть вариант с буквой «ё» стоит на первом месте и является предпочтительным.

- ↑ Проверка правописания на Грамоте.ру

- ↑ Желчь // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

- ↑ 1 2 3 Коротько Г. Ф. Физиология системы пищеварения. — Краснодар: 2009. — 608 с. Изд-во ООО БК «Группа Б». ISBN 5-93730-021-1.

- ↑ 1 2 Маев И. В., Самсонов А. А. Болезни двенадцатиперстной кишки. М., МЕДпресс-информ, 2005, — 512 с. ISBN 5-98322-092-6.

- ↑ Клабуков И. Д., Люндуп А. В., Дюжева Т. Г., Тяхт А. В. Билиарная микробиота и заболевания желчных путей (рус.) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, вып. 3. — С. 172–179. — ISSN 2414-3545. — DOI:10.15690/vramn787.

- ↑ Жёлчекаменная болезнь — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑ Бабак О. Я. Жёлчный рефлюкс: современные взгляды на патогенез и лечение. Сучасна гастроэнтерологія, 2003, № 1 (11).

- ↑ Буеверов А. О., Лапина Т. Л. Дуоденогастральный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита. Фарматека. 2006, № 1, с. 1-5.

- ↑ Гриневич В. Мониторинг pH, жёлчи и импеданс-мониторинг в диагностике ГЭРБ. Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология. № 5, 2004.

- ↑ 1 2 Саблин О. А., Гриневич В. Б., Успенский Ю. П., Ратников В. А. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии. СПб.: ВМедА, 2002 г.

Ссылки

Жёлчь человека — Википедия. Что такое Жёлчь человека

Жёлчь[1][2], желчь[3] (лат. bilis, др.-греч. χολή) — жёлтая, коричневая или зеленоватая, очень горькая на вкус, имеющая специфический запах, выделяемая печенью и накапливаемая в жёлчном пузыре жидкость.

Общие сведения

Секреция жёлчи производится гепатоцитами — клетками печени. Жёлчь собирается в жёлчных протоках печени, а оттуда, через общий жёлчный проток поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишку, где участвует в процессах пищеварения. Жёлчный пузырь выполняет роль резервуара, использование которого позволяет снабжать двенадцатиперстную кишку максимальным количеством жёлчи во время активной пищеварительной фазы, когда кишка наполняется частично переваренной в желудке пищей.

Жёлчь, выделяемая печенью (часть её направляется непосредственно в двенадцатиперстную кишку), называют «печёночной» (или «молодой»), а выделяемую жёлчным пузырём — «пузырной» (или «зрелой»).

Печень человека выделяет в сутки до 2 л жёлчи[4].

| Параметры | Печеночная жёлчь | Пузырная жёлчь |

|---|---|---|

| Кислотность, pH | 7,3 — 8,2 | 6,5 — 6,8 |

| Удельная масса | 1,01 — 1,02 | 1,02 — 1,048 |

| Сухой остаток, г/л | 26,0 | 133,5 |

| Вода, % | 95 — 97 | 80 — 86 |

Состав жёлчи человека

Основной компонент жёлчи — жёлчные кислоты (67 % — если исключить из рассмотрения воду). Половина — первичные жёлчные кислоты: холевая и хенодезоксихолевая, остальная часть — вторичные: дезоксихолевая, литохолевая, аллохолевая и урсодезоксихолевая кислоты.

Все жёлчные кислоты являются производными холановой кислоты. В гепатоцитах образуются первичные жёлчные кислоты — хенодезоксихолевая и холевая. После выделения жёлчи в кишечник под действием микробных ферментов из первичных жёлчных кислот получаются вторичные жёлчные кислоты. Они всасываются в кишечнике, с кровью воротной вены попадают в печень, а затем в жёлчь.

Жёлчные кислоты в жёлчи находятся в виде конъюгатов (соединений) с глицином и таурином: гликохолевой, гликохенодезоксихолевой, таурохолевой и других так называемых парных кислот. Жёлчь содержит значительное количество ионов натрия и калия, вследствие чего она имеет щелочную реакцию, а жёлчные кислоты и их конъюгаты иногда рассматривают как «жёлчные соли».

| Компоненты | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Жёлчные кислоты | 35,0 | 310,0 |

| Жёлчные пигменты | 0,8 — 1,0 | 3,1 — 3,2 |

| Холестерин | ~3,0 | 25,0 — 26,0 |

| Фосфолипиды | 1,0 | 8,0 |

22 % жёлчи — фосфолипиды. Кроме того, в жёлчи имеются белки (иммуноглобулины А и М) — 4,5 %, холестерин — 4 %, билирубин — 0,3 %, слизь, органические анионы (глутатион и растительные стероиды), металлы (медь, цинк, свинец, индий, магний, ртуть и другие), липофильные ксенобиотики.[6]

| Ионы | Печёночная, ммоль/л | Пузырная, ммоль/л |

|---|---|---|

| Натрий (Na+) | 165,0 | 280,0 |

| Калий (K+) | 5,0 | 15,0 |

| Кальций (Ca2+) | 2,4 — 2,5 | 11,0 — 12,0 |

| Хлор (Cl−) | ~90 | 14,5 — 15,0 |

| Бикарбонаты (НСО3−) | 45 — 46 | ~8 |

Функции

Жёлчь выполняет целый комплекс разнообразных функций, большинство из которых связано с пищеварением, обеспечивая смену желудочного пищеварения на кишечное, ликвидируя действие пепсина, опасного для ферментов поджелудочной железы, и создавая для них благоприятные условия.

Жёлчные кислоты, содержащиеся в жёлчи, эмульгируют жиры и участвуют в мицеллообразовании, активизируют моторику тонкой кишки, стимулируют продукцию слизи и гастроинтенсинальных гормонов: холецистокинина и секретина, предупреждают адгезию бактерий и белковых агрегатов за счет взаимодействия с эпителиальными клетками желчных путей[7].

Жёлчь также участвует в выполнении выделительной функции. Холестерин, билирубин и ряд других веществ не могут фильтроваться почками и их выделение из организма происходит через жёлчь. Экскретируется с калом 70 % находящегося в жёлчи холестерина (30 % реабсорбируется кишечником), билирубин, а также перечисленные выше металлы[о каких металлах речь?], стероиды, глутатион[6].

Жёлчь активирует киназоген, превращая его в энтеропептидазу, которая в свою очередь активирует трипсиноген, превращая его в трипсин, то есть, она активирует ферменты, необходимые для переваривания белков.

Патологии

Жёлчные камни

Жёлчные камниЖёлчные камни

Несбалансированная по составу жёлчь (так называемая литогенная жёлчь) может вызывать выпадение некоторых жёлчных камней в печени, жёлчном пузыре или в жёлчных путях. Литогенные свойства жёлчи могут возникать вследствие несбалансированного питания с преобладанием животных жиров в ущерб растительным; нейроэндокринных нарушений; нарушений жирового обмена с увеличением массы тела; инфекционного или токсического поражений печени; гиподинамии.[8]

Стеаторея

При отсутствии жёлчи (или недостатке в ней жёлчных кислот) жиры перестают абсорбироваться и выделяются с калом, который вместо обычного коричневого становится белого или серого цвета жирной консистенции. Такое состояние называется стеаторея, её следствием является отсутствие в организме важнейших жирных кислот, жиров и витаминов, а также патологии нижних отделов кишечника, которые не приспособлены к столь насыщенному непереваренными жирами химусу.

Рефлюкс-гастрит и ГЭРБ

При патологических дуоденогастральных и дуоденогастроэзофагеальных рефлюксах жёлчь в составе рефлюксата попадает в заметном количестве в желудок и пищевод. Длительное воздействие содержащихся в жёлчи жёлчных кислот на слизистую оболочку желудка вызывают дистрофические и некробиотические изменения поверхностного эпителия желудка и приводит к состоянию, называемому рефлюкс-гастритом.[9] Конъюгированные жёлчные кислоты, и, в первую очередь, конъюгаты с таурином обладают значительным повреждающим слизистую пищевода эффектом при кислом рН в полости пищевода. Неконъюгированные жёлчные кислоты, представленные в верхних отделах пищеварительного тракта, в основном, ионизированными формами, легче проникают через слизистую оболочку пищевода и, как следствие, более токсичны при нейтральном и слабощелочном рН. Таким образом, попадающая в пищевод жёлчь может вызывать разные варианты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.[10][11]

Исследование жёлчи

Для исследования жёлчи применяют метод фракционного (многомоментного) дуоденального зондирования. При проведении процедуры выделяют пять фаз:

- Базальной секреции жёлчи, во время которой выделяется содержимое двенадцатиперстной кишки и общего жёлчного протока. Длительность 10 — 15 минут.

- Закрытого сфинктера Одди. Длительность 3 — 6 мин.

- Выделения жёлчи порции А. Длительность 3 — 5 минут. За это время выделяется от 3 до 5 мл светло-коричневой жёлчи. Начинается с момента открытия сфинктера Одди и заканчивается открытием сфинктера Люткенса. Во время I и III фаз жёлчь выделяется со скоростью 1 — 2 мл/мин.

- Выделения пузырной жёлчи. Порция В. Начинается с момента открытия сфинктера Люткенса и опорожнения жёлчного пузыря, что сопровождается появлением тёмно-оливковой жёлчи (порция В), и заканчивается появлением янтарно-жёлтой жёлчи (порция С). Длительность 20 — 30 минут.

- Выделения печёночной жёлчи. Порция С. Фаза начинается от момента прекращения выделения тёмно-оливковой жёлчи. Длительность 10 — 20 минут. Объём порции 10 — 30 мл.[12]

Нормальные показатели жёлчи следующие:

- Базальная жёлчь (фазы I и III, порция А) должна быть прозрачной, иметь светло-соломенный цвет, плотность 1007—1015, быть слабощелочной.

- Пузырная жёлчь (фаза IV, порция В) должна быть прозрачной, иметь тёмно-оливковый цвет, плотность 1016—1035, кислотность — 6,5—7,5 рН.

- Печёночная жёлчь (фаза V, порция С) должна быть прозрачной, иметь золотистый цвет, плотность 1007—1011, кислотность — 7,5—8,2 рН.[12]

Воздействие на жёлчь

В медицине для увеличения концентрации жёлчных кислот в жёлчи применяют холеретики. Для стимуляции сократительной функции жёлчного пузыря используют жёлчегонные препараты (например, такие травы, как: череда, арника, петрушка, шиповник, полынь). Для изменения состава жёлчных кислот жёлчи в сторону потенциально менее токсичных жёлчных кислот применяют препараты, изготовленные на основе урсодезоксихолевой или хенодезоксихолевой жёлчных кислот.

См. также

Примечания

- ↑ Вариант жёлчь как единственно правильный рекомендуют словари русского словесного ударения:

- Штудинер М. А. Словарь образцового русского ударения. — М.: Айрис-Пресс, 2004.

- Зарва М. В. Русское словесное ударение. Словарь нарицательных имён. — М.: ЭНАС, 2001

- ↑ Букчина Б. З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского языка / рецензент: академик РАН Н. Ю. Шведова. — 6-е изд. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. — С. 244. — 1296 с. — (Настольные словари русского языка). — 3000 экз. — ISBN 978-5-462-00736-1. — Приказом Минобрнауки РФ № 195 от 8.06.2009 словарь включён в список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Читаем на странице 244: «жёлчь и желчь», то есть вариант с буквой «ё» стоит на первом месте и является предпочтительным.

- ↑ Проверка правописания на Грамоте.ру

- ↑ Желчь // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

- ↑ 1 2 3 Коротько Г. Ф. Физиология системы пищеварения. — Краснодар: 2009. — 608 с. Изд-во ООО БК «Группа Б». ISBN 5-93730-021-1.

- ↑ 1 2 Маев И. В., Самсонов А. А. Болезни двенадцатиперстной кишки. М., МЕДпресс-информ, 2005, — 512 с. ISBN 5-98322-092-6.

- ↑ Клабуков И.Д., Люндуп А.В., Дюжева Т.Г., Тяхт А.В. БИЛИАРНАЯ МИКРОБИОТА И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ (рус.) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, вып. 3. — С. 172–179. — ISSN 2414-3545. — DOI:10.15690/vramn787.

- ↑ Жёлчекаменная болезнь — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑ Бабак О. Я. Жёлчный рефлюкс: современные взгляды на патогенез и лечение. Сучасна гастроэнтерологія, 2003, № 1 (11).

- ↑ Буеверов А. О., Лапина Т. Л. Дуоденогастральный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита. Фарматека. 2006, № 1, с. 1-5.

- ↑ Гриневич В. Мониторинг pH, жёлчи и импеданс-мониторинг в диагностике ГЭРБ. Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология. № 5, 2004.

- ↑ 1 2 Саблин О. А., Гриневич В. Б., Успенский Ю. П., Ратников В. А. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии. СПб.: ВМедА, 2002 г.